※2026/01/30 記事内容を更新しました。

- 食品ロス(フードロス)とは何か

- 食品ロス削減の重要性

- 日本国内の食品ロスの現状

- 食品ロス削減目標の見直し

- 季節商品の食品ロス対策:恵方巻を事例に(2026年最新版)

- 企業が取り組むべき食品ロス削減策

- 企業事例から学ぶ食品ロス削減のポイント

- 個人ができる食品ロス削減策

- 食品ロス削減の未来

- まとめ

- 食品ロス対策のサポートをいたします

食品ロスとは、本来まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を指します。日本では年間約523万トン(令和3年調べ)の食品ロスが発生しており、これは日本人が毎日1人あたりおにぎり1個分(約114グラム)を捨てている計算になります。この廃棄量は、食料支援機関である国連WFPが2021年に実施した食料支援量の約1.2倍にもなります。貧困や災害時の緊急支援など、世界の人々に対して支援される食品の量より、日本で廃棄されてしまう食品の量の方が多いのです。

食品ロスは大きく2つに分類できます。料理の食べ残し、使わず捨てられてしまう食品など、各家庭から発生する「家庭系食品ロス」と、小売店での売れ残りや返品、飲食店で発生する食べ残しなど、事業活動を伴って発生する「事業系食品ロス」です。

家庭系の食品ロスについては、消費者庁が平成29年(2017年)に徳島県で実施した食品ロス削減に関する実証事業の結果では、まだ食べられるのに捨てた理由として、(1)食べ残し57%、(2)傷んでいた23%、(3)期限切れ11%(賞味期限切れ6%、消費期限切れ5%)の順で多いことが分かりました。

食品ロスは、食品の生産から消費に至る各段階で発生し、食品業界全体に大きな課題をもたらしています。日本では、政府や企業、個人が協力して食品ロス削減に取り組んでいます。たとえば、政府は「食品ロス削減推進法」を制定し、企業も賞味期限の延長や食品の再利用、販売促進キャンペーンなどを通じて、食品ロス削減を進めています。

食品ロスは環境に大きな負荷を与えます。食品の生産から廃棄に至るまでの過程では、大量のエネルギーと水が消費されており、特に廃棄される際の焼却には多くのエネルギーが必要です。さらに、焼却時に排出される二酸化炭素や、焼却後の灰を埋め立てるための土地の確保も深刻な問題となっています。

これらの環境問題における負荷を軽減するには、食品ロス対策が重要です。たとえば、食品廃棄物のリサイクルや再利用を促進することで廃棄物の量を減らし、温室効果ガスの排出を削減することが可能です。適切な食品管理と消費の推進によって、食品の無駄を減らし、環境保護にも貢献できます。

食品ロスは企業にとっても大きな経済的損失をもたらします。食品の廃棄には処理や管理コストがかかり、収益に悪影響を与えます。廃棄される食品は本来消費者に提供されるべきものであり、その販売機会を失うことは企業にとっての損失であるといえます。

食品ロス削減によって、企業は経済的メリットが発生します。適切な管理と保管方法を導入することで廃棄物を減らし、廃棄コストを削減することができます。さらに、賞味期限の近い食品を割引販売することで販売機会を最大化し、収益向上につながります。

また、環境保護や持続可能な経営に取り組む企業は消費者からの評価も高まり、ブランドイメージの向上や顧客満足度の向上にも寄与します。

世界では様々な資源やエネルギーが日々大量に使われており、世界の人々が1年間暮らすために消費する資源の量は、地球の生態系が1年間で生み出すことのできる資源の量を超えているとされています。

資源の大量消費という面において、世界における食品ロスは、2021年の段階では毎年25億トンとされており、食品ロス事情は非常に深刻なものとなっています。このような現状において、世界には絶対的貧困とされる発展途上国があります。

これは、特に南アジアやサブサハラ・アフリカなどに多く、人として最低限の生活が送れず、生きること自体が困難な状態のことを指し、家がない、着るものがない、食べ物や水がないなど、様々な問題を抱えていることを意味します。

絶対的貧困とされる国では、食糧不足によって飢餓が発生しているだけでなく、紛争による土地の荒廃や環境汚染などの影響により自国での生産が困難になるなど、外部からの支援に頼らなければ生活できない国もあるのです。

このようなことから、食品ロス対策をすることは、目標12「つくる責任つかう責任」に取り組むだけでなく、本来食べれる食品を世界の貧困で苦しむ人々へ支援する形となり、目標1「貧困をなくそう」への貢献にもなるのです。

政府は2030年度の日本の家庭系食品ロス、事業系食品ロスをそれぞれ2000年度と比べて半減させることを目標とし、様々な取組を進めています。近年の食品ロス量は減少傾向にありますが、「半減」の目標を達成するためには、一人ひとりが食品ロス削減の意識を持って取り組んでいくことが大切です。

出典:

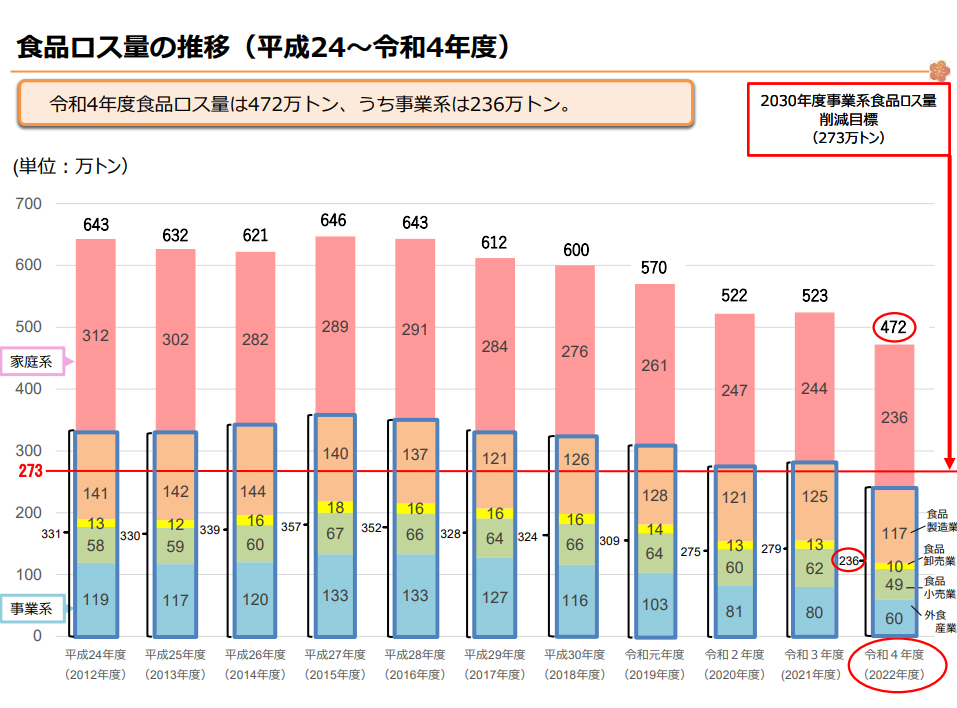

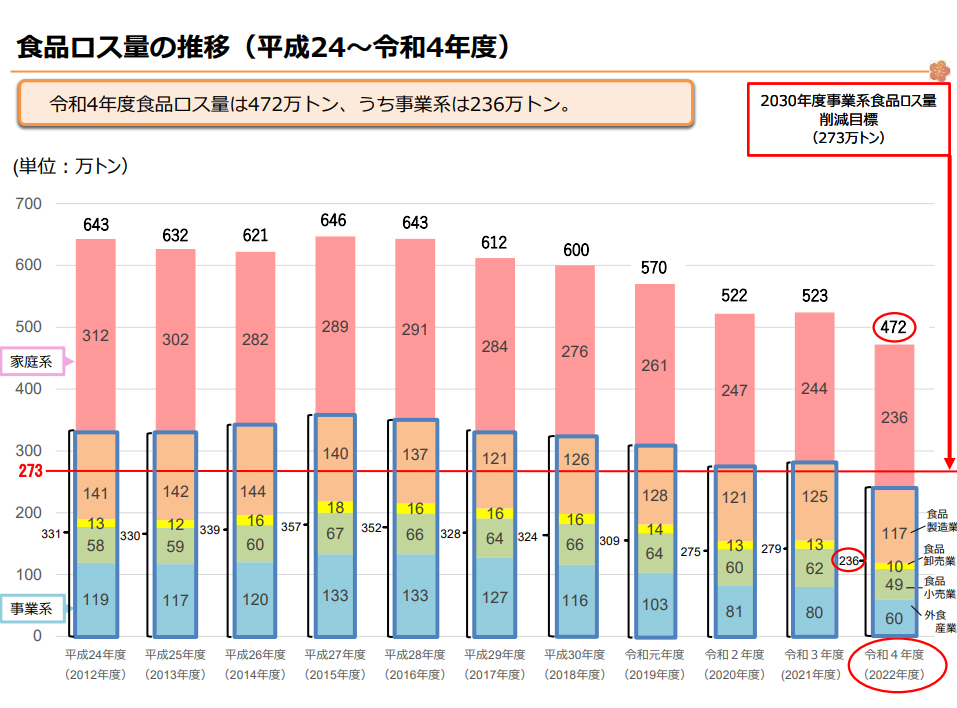

農林水産省「食品ロス量の推移(平成24~令和4年度)」

日本国内の食品ロスの現状を理解するためには、統計データの分析は重要です。令和6年6月21日に農林水産省が発表した令和4年度の食品ロス量は472万トンで、前年から51万トン減少しました。このうち、事業系食品ロスと家庭系食品ロスは共に236万トンです。

平成24年度から令和4年度までの推移を見ると、増減はありますが全体として減少傾向にあります。令和4年度には、2030年度事業系食品ロス量削減目標も達成しています。

日本政府は、令和元年10月1日より「食品ロス削減推進法」を施行し、食品ロス削減の基本方針や具体的な施策を打ち出しています。この法律は、食品ロス削減を国の基本政策として位置づけ、企業や消費者の協力を促進することを目的としています。

食品廃棄物のリサイクルを促進し、資源の有効利用を図るための法律で、事業者に対して食品廃棄物の再利用やリサイクルを義務付けています。

賞味期限の設定方法を見直し、適切に延長することで販売期間を延ばし、廃棄される食品の量を減らすことを目指しています。

フードバンクとは、安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、流通に出すことができない食品を企業などから提供してもらい、必要とする人々や施設、団体、困窮世帯に無償で提供する支援活動です。この活動によって、食品廃棄を減らし、社会的支援を行うことができます。

消費者に対して食品ロスの問題を啓発し、適切な購買行動や食品の保存方法を普及させるための教育活動を行っています。これにより、家庭での食品廃棄を減らすことが目指されています。

農林水産省と環境省は、食品製造業や外食産業などの食品関連事業者に対する食品ロス削減目標を見直し、2030年度までに2000年度比で6割減の219万トンとし、現行の5割減(273万トン)から1割引き上げる方針です。

これは、2022年度に当初の削減目標を8年前倒しで達成したことを踏まえた措置であり、家庭からの食品ロス削減目標(216万トンへの半減)は据え置かれます。また、食品リサイクル率の目標も見直され、食品小売業は60%から65%へ引き上げ、食品卸売業(75%)と外食産業(50%)は維持、食品製造業も95%を据え置く方針です。

現在、食品ロス問題は世界的に注目されています。日本でも、食品ロスの削減に向けて様々な取り組みが行われています。食品ロスとは、食べられるのに廃棄される食品を指します。

これまで設定されていた目標は、2000年度比で2030年度までに食品ロスを半減させるというものでした。具体的には、2030年までに食品ロスを273万トン削減することを目指していました。この目標は2022年度に達成されました。

目標が達成されたことを受けて、次の目標が設定されました。新しい目標は、2030年度までに食品ロスを60%削減し、219万トンにするというものです。この目標は、さらに高い目標を掲げ、引き続き事業者と消費者の協力を必要としています。

食品ロス削減には、製造業、小売業、外食産業などの食品関連事業者の取り組みが重要です。各業種ごとに、以下のような具体的な対策が推奨されています。

原材料の端材や製造過程でのロスを減らすため、製造プロセスを見直すことが求められています。食品の品質を保持しつつ、無駄を減らす方法を模索し、効率的な生産方法を導入することが重要です。

売れ残り商品や賞味期限切れ商品の削減に向けた在庫管理の強化が推奨されています。セールや値引き、消費期限間近の商品を早めに売り切る施策が有効です。消費者に対して、賞味期限が近い商品を優先して購入するよう促すことも重要です。

外食での食べ残しを減らすために、提供量を調整することや、食べきれなかった料理を持ち帰り可能にするなどの取り組みが求められています。メニュー設計の際に、適切な量を提供することや、調理方法を工夫してロスを減らすことが重要です。政府はこれらの目標を盛り込んだ基本方針を2025年3月にも制定する予定です。企業はこれらの政策や規制に従い、自社の食品ロス削減策を強化することが求められています。

(参考:

農林水産省 資料)

食品ロス削減の象徴的な事例として、節分の「恵方巻」が挙げられます。かつては大量廃棄がSNS等で拡散され批判の対象となりましたが、近年では官民一体となった取り組みにより、その姿は大きく変わりつつあります。

恵方巻の食品ロス問題は、2019年に農林水産省が「恵方巻きのロス削減プロジェクト」を開始したことで転換点を迎えました。

2020年に43社だったプロジェクト参加企業は、2025年には100社に到達し、業界全体で「作りすぎない」文化が浸透しました。

2025年の節分は「日曜日」であったため、翌日の仕事を控えた消費者の帰宅が早く、夜間の売れ残りを防ぐための高度な値引き戦略や在庫管理が求められました。また、原材料費の高騰により、1本あたりの平均価格が初めて1,000円を突破。消費者の「厳選して買う(無駄に買わない)」意識がより強まった年となりました。

現在、多くの小売店やメーカーでは以下のような多角的な対策を講じています。

「予約分のみ製造」するスタイルの定着。

食べきりやすい「ハーフサイズ」の拡充や、長期保存が可能な「冷凍恵方巻」の販売。

農林水産省が提供する「予約購入」を促すポスターの掲示や、「売り切れ御免」を前提とした販売方針の公表。

2026年の節分は「2月2日(月曜日)」です。平日の販売となるため、2025年の日曜日とは異なる戦略が求められます。

月曜日は仕事帰りの会社員や共働き世帯の需要が高まります。夕方のピークに合わせた「店内調理の段階的な実施」により、夜間のロスを最小限に抑える計画が有効です。

売れ行き状況に応じてリアルタイムに価格を調整し、閉店間際の廃棄ゼロを目指します。

「環境配慮のため、当日販売分はあえて少なめに設定しています」といったメッセージをSNSや店頭で発信することで、品切れに対する消費者の理解を得ると同時に、ブランドイメージの向上に繋げます。

万が一家庭で余ってしまった場合でも、揚げ物やチャーハンにアレンジできるレシピを商品に同梱・掲示し、家庭内ロスも防ぐ支援を行います。

在庫管理の最適化は、食品ロス削減において最も効果的な手段の一つです。需要予測の精度向上やリアルタイム在庫管理、先入れ先出しの徹底などを通じて、食品の無駄を最小限に抑えることが可能です。

賞味期限の見直しも重要です。賞味期限を適切に設定し、消費者に正しい情報を提供することで、食品の無駄を減らすことができます。

日本における年間食品ロスの発生量は523万トン(令和3年調べ)ですが、その内訳は規格外品や返品、売れ残りなどの廃棄による「事業系食品ロス」が279万トン、食べ残しや未開封の状態で廃棄される直接廃棄と呼ばれる「家庭系食品ロス」が244万トンとなっています。

特に直接廃棄の割合は家庭系食品ロスの中でも4割以上を占めているといわれるほど深刻な問題となっており、食品の鮮度を長持ちさせ、賞味期限を延長し食品ロスを削減する食品のロングライフ化が注目されています。

肉や魚においては、食品の形に合わせてフィルムが密着・シールすると同時に空気を抜いて包装する、「真空スキンパック」技術の利用が注目されています。これは、密着によって空気を遮断することで酸化を防ぐだけでなく、ドリップの量も抑えることによって、賞味期限の延長が可能となっています。

野菜や果物をはじめとする青果物では「鮮度保持フィルム」と呼ばれる商品が開発されています。青果物は呼吸をしていることから、時間の経過とともに袋の中の空気成分が偏ることにより、異臭や変色などの形となって鮮度の低下や傷みとして現れます。

鮮度保持フィルムは、フィルムにミクロ単位での穴加工をすることにより、酸素の透過量を調整し、鮮度維持することを可能としています。

青果物によって最適な透過量が違うため、適切なものを使う必要がありますが、賞味期限の延長を可能とする技術の1つです。

日本における食品ロスの量は、世界の貧困で苦しむ人々への食品支援量よりも多いのが現状です。賞味期限の延長を可能とするロングライフ化は、企業の食品ロス対策への取り組みとして重要になってくると言えるでしょう。

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様では、2024年5月より、消費期限・賞味期限の近い商品を割引販売する「エコだ値」を実施し、食品ロスを削減しています。

また、陳列棚の「てまえどり」を呼びかける取り組みも行っています。すぐに消費する商品の場合には、なるべく手前の商品を取ってもらい、食品ロス削減をすることが狙いです。各地域の自治体と協力し、オリジナルのてまえどりPOPを店舗にて設置し、食品ロス削減を推進しています。

お客様とともに食品ロス削減|サステナビリティレポート/セブン - イレブンのサステナビリティ (sej.co.jp)

日本ハム株式会社様では、製造肉へと加工する過程で発生する様々な副産物を再利用しています。例えば、骨は煮込んでスープの原料や調味料として活用し、皮はバッグの素材として利用されるほか、コラーゲンを抽出し健康食品の原料として活用しています。

生命の恵みを活かす|廃棄物/資源利用|日本ハム株式会社 (nipponham.co.jp)

味の素グループ様では、直接の事業活動で発生する食品ロスを2025年度までに2018年度と比べ半減させ、味の素グループ様が関わるフード・サプライチェーン全体では、2050年度までに同じく2018年度と比べ半減することを目標としています。

合言葉は「TOO GOOD TO WASTE」〜味の素グループが推進する食品ロス削減に向けた取り組みとは? | ストーリー | 味の素グループ (ajinomoto.co.jp)また、フードロスから生まれた怪獣「フードロスラ」というキャラクターを誕生させ、消費者へフードロス問題の投げかけも行っています。

フードロスラ | 味の素株式会社 (ajinomoto.co.jp)

家庭で余った食品をフードバンクに寄付することで、食品を必要とする人々に提供することができます。これにより、無駄を減らし、社会貢献にもつながります。

冷蔵庫内の整理整頓や、購入した食品の使い切りを意識することで、無駄な廃棄を減らすことができます。また、余った食材を使い切るためのレシピや保存方法を学ぶことも重要です。

購入時に適量を意識することで、無駄な廃棄を減らすことができます。食材の賞味期限を確認し、必要な分だけ購入することで、食品の無駄を防ぐことが可能です。

賞味期限と消費期限の違いを理解するとともに、期限が過ぎても食べられる食品を無駄にしないようにすることも重要です。

技術の進歩によって、食品ロス削減がさらに効果的になる可能性があります。たとえば、AIを活用した需要予測や、生鮮食品の保存技術の向上、フードバンクシステムの効率化などが挙げられます。これらの技術は、食品ロス削減における新たな可能性を切り開くと期待されています。

消費者が食品ロス削減に対する意識を高め、行動を変えることで、食品の無駄を大幅に減らすことが可能です。教育や啓発活動を通じて、消費者一人ひとりが賢い選択をすることが重要です。

食品ロス削減は、国際的な課題でもあります。各国が協力して、持続可能な食料システムを構築するための取り組みを強化することが求められます。国際的な連携によって、食品ロス問題を解決し、地球規模での食料問題の改善につながることが期待されます。

食品ロス削減は、環境保護、経済的損失の防止、社会的支援など、多くの側面で重要な取り組みです。

日本国内では、政府や企業、消費者が協力し、さまざまな施策を実施しており、企業は製造過程や販売方法の見直しを行い、個人は家庭での工夫や適切な食材管理を意識することで、食品ロス削減に貢献することができます。

今後、技術革新や消費者意識の変革、国際的な取り組みが進むことで、食品ロス削減の効果がさらに高まり、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。

静岡産業社はお客様の食品ロス対策をサポートいたします。

包装形態を見直し包装資材を変えることにより、品質の劣化を抑えることができます。賞味期限を延ばすための急速冷凍機導入のご提案や、食品の酸化や微生物の繁殖を抑制するMAP包装のご提案など、様々な方法で食品のロングライフ化をサポートさせていただきます。

「食品ロス対策を始めたいが何から始めればよいのかわからない」など、お気軽にご相談ください。

食品ロス対策に関連する記事はこちら

■MAP包装(ガス置換包装)とは何か?基本とメリットを解説 ■急速冷凍とは何か?品質保持のしくみやメリットを解説