2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法(略称:プラスチック新法)は、プラスチック製品の設計から廃棄までの過程で、資源の節約や有効活用を促進し、ごみ削減を目指す法律です。特に事業者には、製品の設計段階から材料選びや廃棄物処理を考慮した製造が義務付けられ、プラスチック資源を循環させるための具体的な行動が期待されています。

この法律は2021年6月に可決され、業界に大きな注目を集めましたが、その具体的な内容や変化点についての理解が十分でない方も多いようです。

今回の記事では、事業者に求められる取り組みや実践の流れをわかりやすく解説します。

プラスチック資源循環促進法は、プラスチック利用の規制ではなく、製品の設計から廃棄後の再利用まで、資源の循環を全プロセスで進めることを目的とした法律です。2022年4月に施行され、従来の「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」といった特定製品の廃棄後リサイクルを中心とした法律とは異なり、プラスチック製品のライフサイクル全体を対象としています。

この法律の特徴は、「そもそも廃棄物を出さない設計」を重視するサーキュラーエコノミー(循環経済)の考え方を採用している点です。これにより、製品の設計段階から資源循環を意識し、無駄を削減しつつ再生可能資源の利用を推進します。具体的には、軽量化や簡略化による使用量の削減、再生可能な材料への切り替え、再資源化が容易な製品設計などが求められます。

また、法律の基本原則として「3R(リデュース:削減、リユース:再使用、リサイクル:再生利用)+Renewable(再生可能)」を掲げ、環境負荷を軽減しながら資源を最大限に活用する循環型経済の実現を目指しています。従来の「廃棄後の対応」だけでなく、プラスチックが環境に与える影響を製品の企画・製造段階から総合的に考慮することが求められています。

このように、プラスチック資源循環促進法は、製造者、消費者、自治体のすべてが連携し、持続可能な社会の実現を目指すための重要な法的枠組みとなっています。

海洋プラスチック問題は、地球規模での深刻な環境問題です。世界中で毎年、約800万トンものプラスチックごみが海洋に流れ込んでおり、その結果、海洋生物の生態系や環境が大きな影響を受けています。プラスチックはその分解に数百年かかり、微細化した「マイクロプラスチック」となり、生態系に長期的な悪影響を与えることが懸念されています。

これにより、漁業や観光業にも大きな経済的影響が及び、沿岸部の住民の生活環境も悪化しています。海洋プラスチック問題は、SDGs(持続可能な開発目標)の14番目の目標に関連する課題としても取り上げられ、国際的な取り組みが強化されています。

具体的には、プラスチックが海洋生物に誤って摂取され、食物連鎖に入り込むことが懸念されています。また、有害物質を含むことが多いマイクロプラスチックが、海洋生物や人間の健康に与える影響が科学的に指摘され、早急な対応が求められています。

日本はこれまで、国内で発生したプラスチックごみを資源として、主にアジア諸国に輸出してきました。しかし、2017年に中国がプラスチック廃棄物の輸入を規制したことで、日本は新たな対応を迫られました。その後、タイやその他の東南アジア諸国もプラスチック廃棄物の輸入規制を強化したため、日本はプラスチック廃棄物の国内処理とリサイクルを強化しなければならなくなりました。これにより、国内での資源循環の重要性が増し、プラスチックごみの適切な処理と資源化が急務となりました。

海洋プラスチック問題と国内の廃棄物処理体制の変化を受け、プラスチック資源循環促進法が施行されました。この法律は、プラスチックのライフサイクル全体にわたって資源循環を進めることを目指しています。従来の「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」などが廃棄後のリサイクルに重点を置いていたのに対し、本法は「廃棄物を出さない設計」を基本としており、製品設計から廃棄後の再利用までを含めた循環型経済(サーキュラーエコノミー)の実現を目指しています。

特に「3R(リデュース・リユース・リサイクル)+Renewable(再生可能)」の原則を掲げ、プラスチック製品の使用削減、再使用、再生利用、そして再生可能資源への切り替えを促進します。このような取り組みは、廃棄物を減らすだけでなく、プラスチック資源の持続可能な利用を確保することに繋がります。

海外では、廃棄物輸入規制の強化が進んでいます。特に中国をはじめとするアジア諸国がプラスチック廃棄物の受け入れを厳格に制限したため、日本はその対応を迫られました。これにより、日本国内での廃棄物処理がより重要となり、資源循環のシステム強化が必要とされました。 今後、日本は国内でのリサイクルを進め、さらにプラスチックの使用量削減や再利用を促進し、持続可能な社会を実現するための責任を果たさなければなりません。

このような背景から、プラスチック資源循環促進法は、国内外での環境問題への対応と、日本のリサイクルシステム強化を目的として施行され、持続可能なプラスチック利用の実現を目指しています。

製品の設計・製造段階から、以下を考慮した環境に優しい設計を求めています。

・軽量化や簡素化によるプラスチック使用量の削減。

・再資源化しやすい材料の使用(再生プラスチック、生分解性プラスチックなど)。

・製品の長寿命化や再利用の促進。

使い捨てプラスチック(例: ストロー、スプーン)の使用を減らすため、以下の方法が奨励されています。

■有償提供

無料ではなく、料金を課すことで必要最小限の使用に留める。

■代替材の導入

木製スプーンや紙ストローなどの環境配慮型製品を利用。

■提供方法の工夫

必要な人にだけ提供する仕組みを導入。

自治体がプラスチック廃棄物の分別収集を徹底し、容器包装プラスチックを資源として再利用する体制を整えます。特に、再商品化(新たな製品への再利用)を進める方針です。

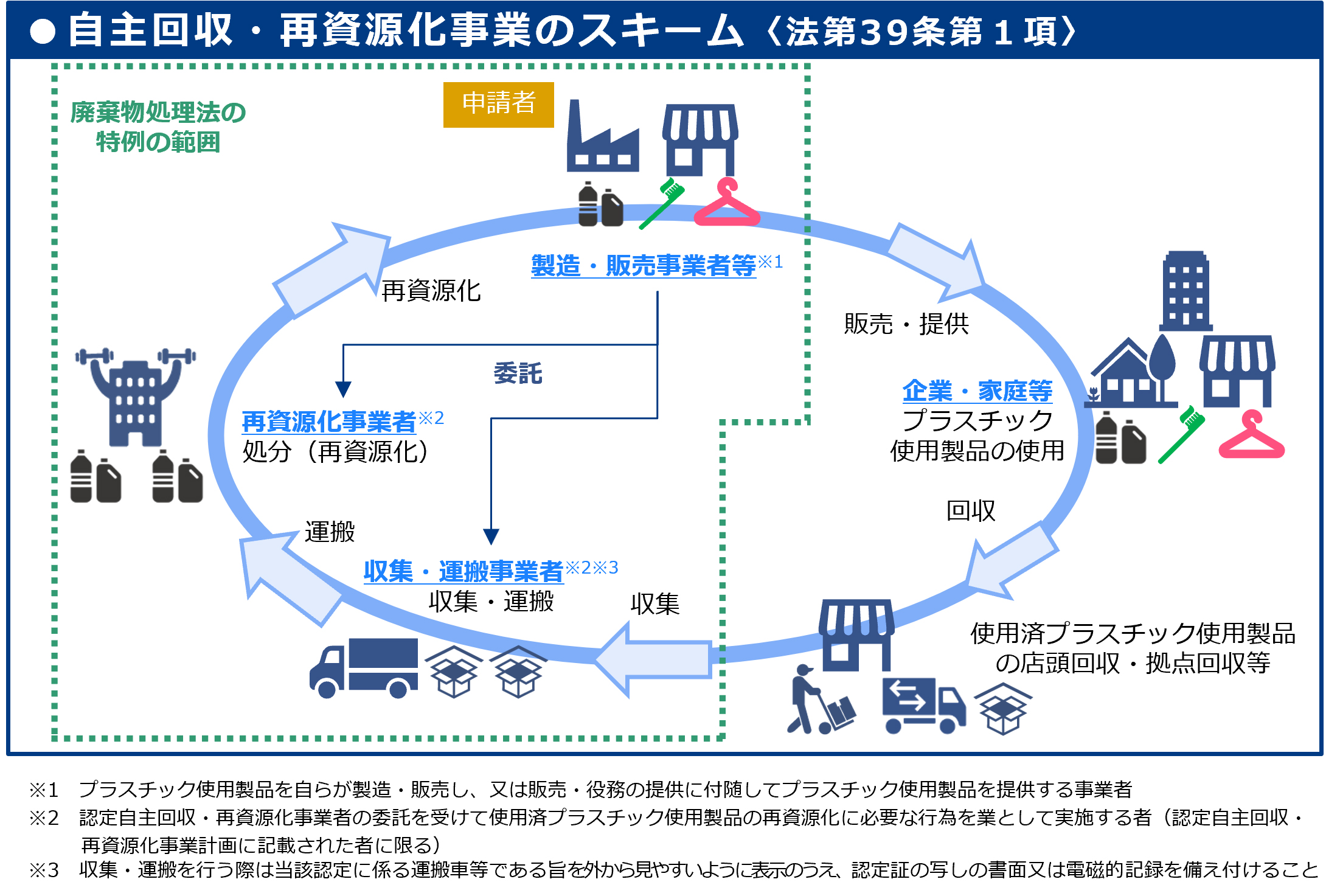

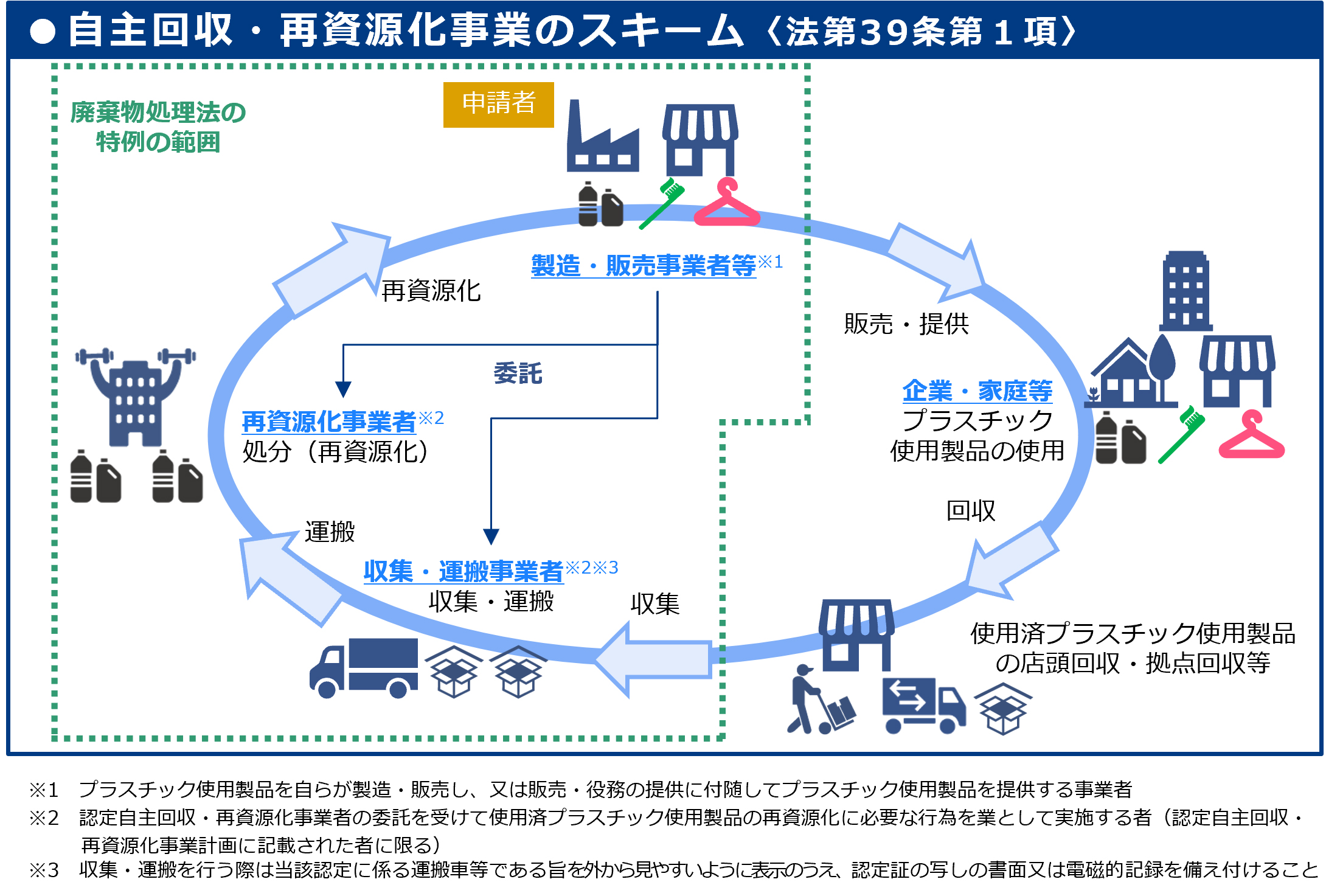

製造業者や販売業者は、自社製品の使用後の回収・再資源化を積極的に行う必要があります。

■自主回収計画の策定と申請

計画が認定されれば、廃棄物処理法の許可不要で自主回収が可能。

■消費者向け回収拠点の設置

使用済みプラスチックを回収しやすい仕組み作りが求められる。

産業廃棄物を排出する事業者に以下の取り組みが義務付けられます。

■排出量の抑制

廃棄物を出さないように製造や業務工程を改善。

■分別排出

再利用しやすい形で廃棄物を分別する。

■再資源化の実施

専門業者に処理を依頼するか、独自に再資源化計画を進める。

事業者はプラスチック製品を設計する段階で、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」と「Renewable(再生可能)」を意識した取り組みを行わなければなりません。具体的には、次のような方法が推奨されます。

■軽量化や簡略化

プラスチック使用量を減らすために製品の軽量化を図る。製品に必要以上のプラスチックを使わず、機能を損なわずに簡素化を進める。

■再生可能材料の使用

使用するプラスチックを再生可能な材料に切り替える。これにより、製品の終末的な処理が容易になり、リサイクルが可能になる。

■有効活用情報の発信

消費者に向けて、使用しているプラスチックのリサイクル方法や、再資源化の可能性について情報を提供する。これにより、消費者がより適切に製品を処理できるよう促進します。

■計画的な取り組み

これらの取り組みを実施するためには、事業者は事前に計画を立て、持続可能な方法で資源の循環を進める必要があります。

(参考:

特定プラスチック使用製品の使用の合理化 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ)

プラスチック資源循環促進法では、飲食業、小売業、宿泊業などの事業者に対して、使い捨ての特定プラスチック使用製品の使用抑制が求められます。具体的に合理化が求められる製品は以下の12品目であり、それぞれの業界に合わせた対応が必要です。対象事業者は、前年度にこれらを5トン以上提供した事業者(小売業、飲食業、宿泊業など)になります。

■飲食業、小売業、飲食サービス業

フォーク、スプーン、ストロー、テーブルナイフ、マドラーなど

■宿泊業

ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ

■洗濯業、商品小売業

衣類用ハンガー、衣類用カバー

これらの特定プラスチック使用製品に関して、事業者が採るべき具体的な方法は以下です。

■製品の薄肉化・軽量化

使うプラスチックの量を減らすために、製品自体を薄く、軽く作る。

■代替材料への切り替え

再生プラスチックや生分解性プラスチックを使用することで、環境への負荷を軽減する。

■有償化

使い捨てプラスチック製品を無料で提供するのではなく、有償で提供することで消費を抑制する。

■ポイント還元などのインセンティブ

消費者がプラスチック製品を使用しない場合に、ポイント還元などの特典を提供して、使い捨てプラスチックの使用を減らす。

事業者は、自社で販売したプラスチック製品を回収し、再資源化する仕組みを作る必要があります。これは消費者が使用済みの製品を事業者の設置した回収拠点に持ち込むことで行われます。自主回収の流れは以下のように進行します。

■回収拠点の設置

消費者が容易に使用済み製品を持ち込めるように、目立つ場所に回収箱を設ける。

■国への申請と認可

自主回収を行うためには、事業者は計画を立てて国に申請し、認可を受ける必要があります。認可後、使用済みプラスチック製品の回収と再資源化が可能となります。

■再資源化

回収したプラスチックは、リサイクルや再利用が可能な方法で処理され、再び製品の原材料として使用されることを目指します。ただし、熱回収(燃料として使用)は再資源化には含まれません。

(参考:

製造・販売事業者等による自主回収・再資源化 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ)

事業者は、産業廃棄物として排出されるプラスチックごみに対して、適切な処理方法を実施しなければなりません。これには、以下の取り組みが含まれます。

■排出の抑制

事業活動においてプラスチック廃棄物を削減し、最小限に抑える。

■分別排出

事業所内でプラスチック製品を適切に分別し、リサイクルに適した形で排出する。

■再資源化

排出されたプラスチックをリサイクル可能な形で再資源化し、資源として再利用する。

■小規模企業の例外

従業員数が20人以下の小規模企業はこの義務が免除されます。大企業は、プラスチックを含む産業廃棄物に対して適切な処理を行い、専門業者に処分を委託する必要があります。

プラスチック資源循環促進法は、2022年4月の施行以来、プラスチックごみの削減とリサイクル促進を目的として、企業や自治体、消費者にさまざまな取り組みを求めてきました。2025年現在、この法律に基づく取り組みは以下のように進展しています。

マルハニチロ株式会社様では、冷凍食品「12個入りしゅうまい」のPPトレーで10%の容積削減とバイオマス素材の10%配合を実施し、プラスチック使用量削減に取り組んでいます。また、2030年度までに容器包装のプラスチック使用量を30%削減する目標を掲げ、公式サイトで公表するなど、環境負荷低減への取り組みを進めています。

(参考:

重点課題(マテリアリティ)の特定・見直し | サステナビリティマネジメント | サステナビリティ | 企業情報 | マルハニチロ株式会社)

株式会社エフピコ様では、食品容器のプラスチック使用量削減のため、生産工程の見直しや薄肉化、軽量化、素材変更などを実施し、2031年3月期までに製品1枚あたりの重量を2021年比で1.5%削減することを目指しています。また、独自の「エフピコ方式リサイクル」システムを通じて、全国約10,000拠点から発泡スチロール製トレーや透明容器、ペットボトルを回収し、再生食品トレーの製造に活用し、CO₂排出量を30%削減するなど、資源循環型社会の実現に貢献しています。

(参考:

エフピコ方式のリサイクル|食品トレー容器のエフピコ)

このように様々な企業がプラスチック資源循環促進法に対して取り組んでいます。その他の企業事例については、下記のプラスチック資源循環サイトよりご確認いただけます。

(関連:

プラスチック関連ファクトデータ集)

自治体は、家庭からのプラスチックごみの分別回収や再商品化に努め、市町村と都道府県が連携して効果的な資源循環システムの構築を進めています。また、地域特性に応じた「地域循環モデル」の策定や、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進に向けた取り組みも展開されています。

(参考:

近畿経済産業局)

消費者の間では、マイバッグやマイボトルの持参に加え、マイブラシを携帯する人も出てきました。これに伴い、デザイン性や機能性に優れた携帯用アメニティ製品の市場が拡大しています。また、ごみ分別の意識も高まり、各自治体の指導に従った適切な分別・排出が浸透しています。

日本国内の取り組みに加え、国際的にもプラスチック規制が強化されています。例えば、欧州連合(EU)では、2024年7月3日から、キャップが外れるペットボトルの販売が禁止され、容器とキャップが一体化したものだけが販売されるようになったことに加え、2025年からはすべてのPETボトルに25%以上の再生プラスチックの使用が義務付けられるなど、各国で厳格な規制が導入されています。

(参考:

EUで「ペットボトルはキャップ一体型」に統一 プラごみ削減が目的 | ELEMINIST)

2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法(以下、プラスチック新法)は、プラスチック製品のライフサイクル全体を対象とし、廃棄物の削減と資源の有効活用を目指す法律です。この法律は、「3R(削減・再使用・再生利用)+再生可能」を基本原則とし、製品設計から廃棄後の再利用までを促進するサーキュラーエコノミーの考え方を採用しています。

事業者には、軽量化や再生可能素材の使用、再資源化しやすい設計が求められるほか、使い捨てプラスチック製品(例: ストローやフォーク)に関しても使用抑制や代替材への切り替えが義務付けられています。また、自治体は分別収集や再商品化を進め、事業者は自主回収システムを構築することが推奨されています。

この法律施行の背景には、海洋プラスチック問題やアジア諸国での廃棄物輸入規制があり、日本国内でのリサイクル強化が必要とされました。その結果、企業は独自の取り組みを進めています。例えば、株式会社マルハニチロ様はトレーの軽量化やバイオマス素材の使用を進めています。

今後も持続可能な社会の実現に向けて、プラスチック資源の効率的な活用が求められます。

日本だけでなく、全世界で環境問題への関心が高まっており、企業は環境問題への取り組みを行なう必要があると言えます。

静岡産業社では、包装資材専門のチームを設けており、様々な環境配慮型容器を取り扱っています。 また、SDGsの実現に向け、環境問題へも積極的に取り組んでいます。環境に配慮した商品は容器だけでなく、備品やその他副資材などにも多くありますので、お客様のニーズに沿ったご提案をさせていただきます。

環境配慮商品をご検討する際は、ぜひお気軽にご相談ください。