忙しい日常の中で、手軽においしい食事を楽しめる「レトルト食品」。電子レンジや湯せんで温めるだけで完成するその便利さから、家庭の常備品としてはもちろん、災害時の備蓄やアウトドアなど幅広い場面で活用されています。しかし、保存料を使わずに長期間保存できるのはなぜでしょうか?

本記事では、レトルト食品の仕組みや製造工程、殺菌技術など、私たちの生活を支えるその科学的な裏側をわかりやすく解説します。

レトルト食品とは、食品を密封した袋や容器に入れ、加圧加熱殺菌装置(レトルト)を使って高温・高圧で加熱殺菌することにより、常温で長期間保存できる加工食品です。中心温度を120℃で数分間加熱することで、ボツリヌス菌などの芽胞菌も死滅し、殺菌後は商業的に無菌とされる状態となるため、冷蔵や冷凍を必要とせずに流通・保存が可能です。また、加圧による加熱は煮込み効果もあるため、味の面でも優れており、非常食やアウトドア用途に加え、介護食や離乳食としても活用されています。

レトルト食品の歴史は1950年代のアメリカ軍による缶詰代替品の開発に始まり、1960年代にはアポロ計画で宇宙食として採用され、その後、1969年に日本で世界初の家庭用レトルト食品「ボンカレー」が発売されたことで一般家庭に普及しました。当初は保存性よりも「3分温めるだけ」という簡便さが重視され、現代ではカレーのみならず、おかゆや調理ソース、鍋の素、魚料理、スープなど、多様なメニューが展開され、約100社以上が500種類以上のレトルト食品を製造するまでになっています。忙しい日常を支える食品として、また災害備蓄用としても、レトルト食品は今後さらに需要が高まることが期待されています。

私たちの生活に身近なレトルト食品は、コンビニやスーパーなどで日常的に見かける保存性の高い食品です。レトルト食品は、加圧加熱(レトルト殺菌)によって常温で長期保存が可能となっており、さまざまな食品がこの技術によって製造されています。

大きく分けて、**パウチ詰食品(袋タイプ)と成形容器詰食品(トレー・カップ型)**の2つのタイプがあります。

四方が熱で密封された袋型のレトルト食品です。製品の種類・生産量が非常に多く、レトルト食品の主流となっています。

・密封された袋を湯煎や電子レンジで加熱して食べるタイプ。

・平袋やスタンドパウチ(自立型)などの形状がある。

・包装材は、アルミ箔入り(不透明)と透明フィルムタイプの2種類。

・袋は酸素・水蒸気を遮断するバリア性能を持ち、高温高圧に耐える材質が使われています。

・カレー、ハヤシ、シチュー、丼の素(牛丼、中華丼など)

・パスタソース(ミートソース、ペペロンチーノなど)

・スープ(ポタージュ、コーンスープ)

・煮魚(サバ味噌煮、さんま蒲焼)、鶏肉油漬

・米飯類(赤飯、五目めし、おかゆ)

・ぜんざい、ベビーフード、介護食

プラスチックやアルミ製のトレー型やカップ型容器に食品を詰めて蓋をし、そのままレトルト殺菌したタイプの製品です。

・容器のまま電子レンジ加熱が可能な製品が多い。

・蓋の裏に脱酸素剤が付いていることがあり、より長期保存が可能。

・中身の見える透明容器と、光を遮る**不透明容器(アルミ入り)**がある。

・パックごはん(白米、赤飯、ピラフなど)

・シチュー、カレー、スープ

・ハンバーグ、ソーセージ、煮込み料理

・魚の水煮、味付け貝類

・ベビーフード、介護食

ソーセージや魚肉製品などに使われる、両端をアルミワイヤーで止めた円筒形のレトルト食品です。

・「ケーシング」と呼ばれるフィルムで包まれ、加圧加熱殺菌されます。

・常温で長期保存が可能(約1年)。

・見た目は通常のソーセージとほとんど同じ。

・魚肉ソーセージ、チーズ入りソーセージ、魚肉ミンチ製品

厳密には「レトルトパウチ」ではありませんが、同様に加圧加熱殺菌された常温保存可能な製品です。

・シーチキン(ツナ缶)

・トマト缶、ミートソース缶

・サバ缶、さんま缶、焼き鳥缶

レトルト食品とは、調理済みの食品を気密性・遮光性を備えた袋や容器に詰め、高温・高圧で加熱殺菌(レトルト殺菌)された食品のことです。「レトルト」とは本来、加圧加熱殺菌を行う装置(レトルト釜)の名称であり、そこからこの名称がつけられました。

農林水産省が定める「レトルトパウチ食品品質表示基準(平成12年告示第1680号)」では、次のように定義されています。

「プラスチックフィルムや金属箔、またはこれらを多層に組み合わせて成形した容器(気密性および遮光性があるもの)に食品を詰め、熱で密封し、加圧加熱殺菌したもの」

レトルト食品は、「おいしさ」「便利さ」「安全性」を兼ね備えた現代のライフスタイルにぴったりの食品です。ここでは、私たちが考えるレトルト食品の主なメリットを7つの視点から詳しくご紹介します。

レトルト食品は、加圧加熱殺菌(レトルト殺菌)という方法で調理・殺菌され、密封された状態で包装されます。この処理により、常温で長期保存(1年〜3年程度)が可能になります。

・保存料や冷蔵保存が不要

・災害時の非常食や備蓄食としても最適

・毎日のローリングストックにも便利

レトルト食品は完全に密封された状態で高温殺菌されるため、菌の繁殖を防ぐことができ、安全性が非常に高いです。また、食品衛生法により、保存料・殺菌料の使用は禁止されており、添加物に不安を感じる方にも安心してご利用いただけます。

加圧加熱後すぐに密封されることで酸化や腐敗が防がれ、保存中の栄養素の劣化が最小限に抑えられます。保存料や酸化防止剤などの添加物も不要なため、素材本来の栄養と美味しさを保ったまま提供できます。

レトルト食品の大きな魅力は、温めるだけですぐに食べられる手軽さ。調理時間が短縮され、洗い物も少なく済むため、忙しい日やアウトドア、オフィスでのランチなど、さまざまな場面で活躍します。

・湯せんまたは電子レンジで加熱するだけ

・加熱せずそのままでも食べられる(※料理により異なります)

レトルト食品は軽量かつコンパクトなパウチ包装が多く、持ち運びやすいのが特徴です。バッグの中に入れてもかさばらず、旅行やキャンプ、外出先でも手軽に食べられます。

長期間保存できるという特性は、賞味期限内に食べきることを容易にし、食品廃棄を防ぐ効果があります。ご家庭はもちろん、企業や自治体でも、フードロス削減の取り組みとしてレトルト食品の導入が進んでいます。

レトルト食品は、カレーやシチュー、煮物、パスタソースなど種類が豊富。一人分をパウチの中でじっくり煮込むように作られているため、味に深みがあり、家庭の味に近い美味しさが楽しめます。

・高級感あるギフト向け商品も多数

・季節の贈り物や内祝い、手土産にも好評

レトルト食品の製造において、「レトルト殺菌」は絶対に欠かすことのできない工程です。これは、消費者の安全を守るために最も重要な殺菌処理であり、食品衛生法によっても基準が定められています。

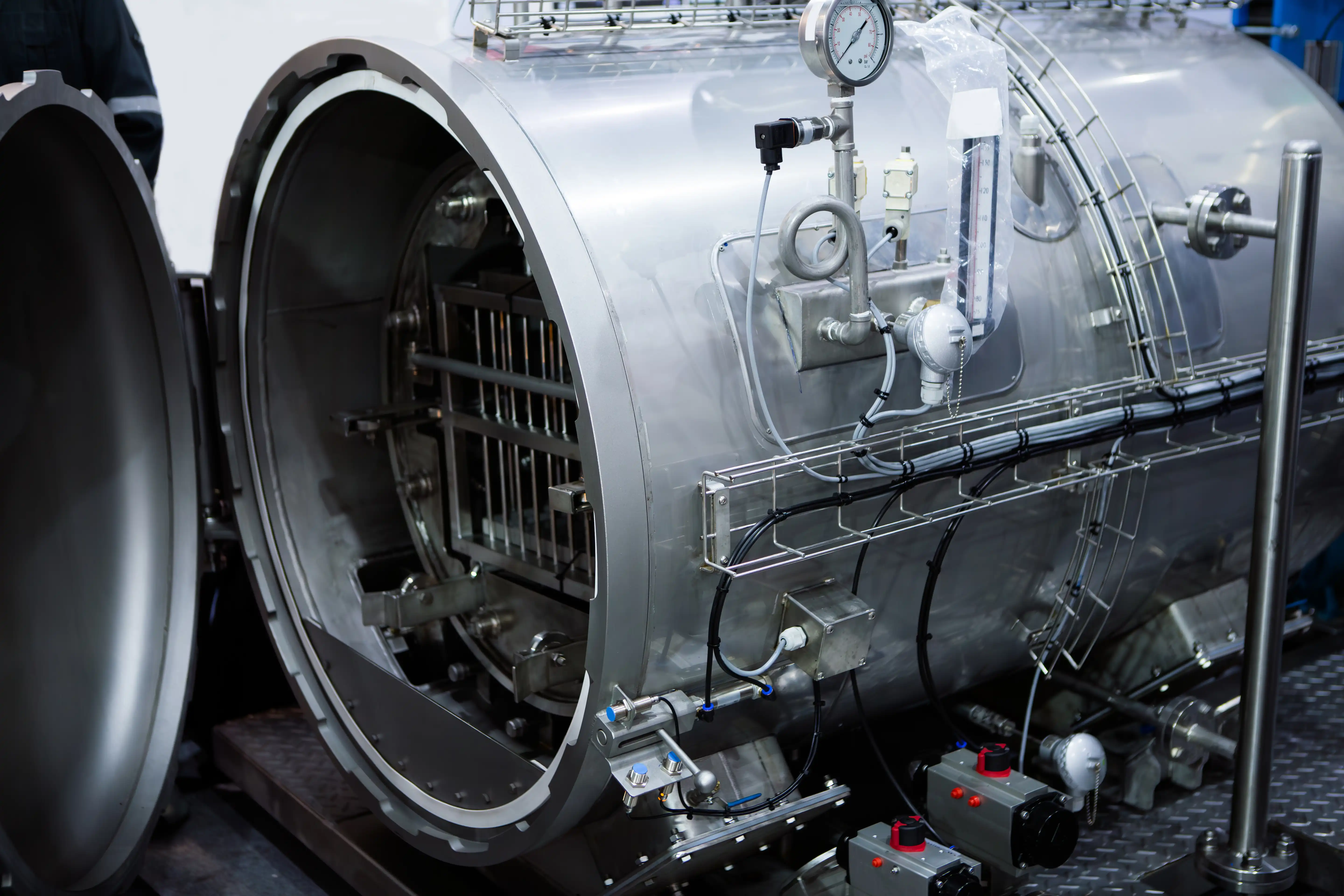

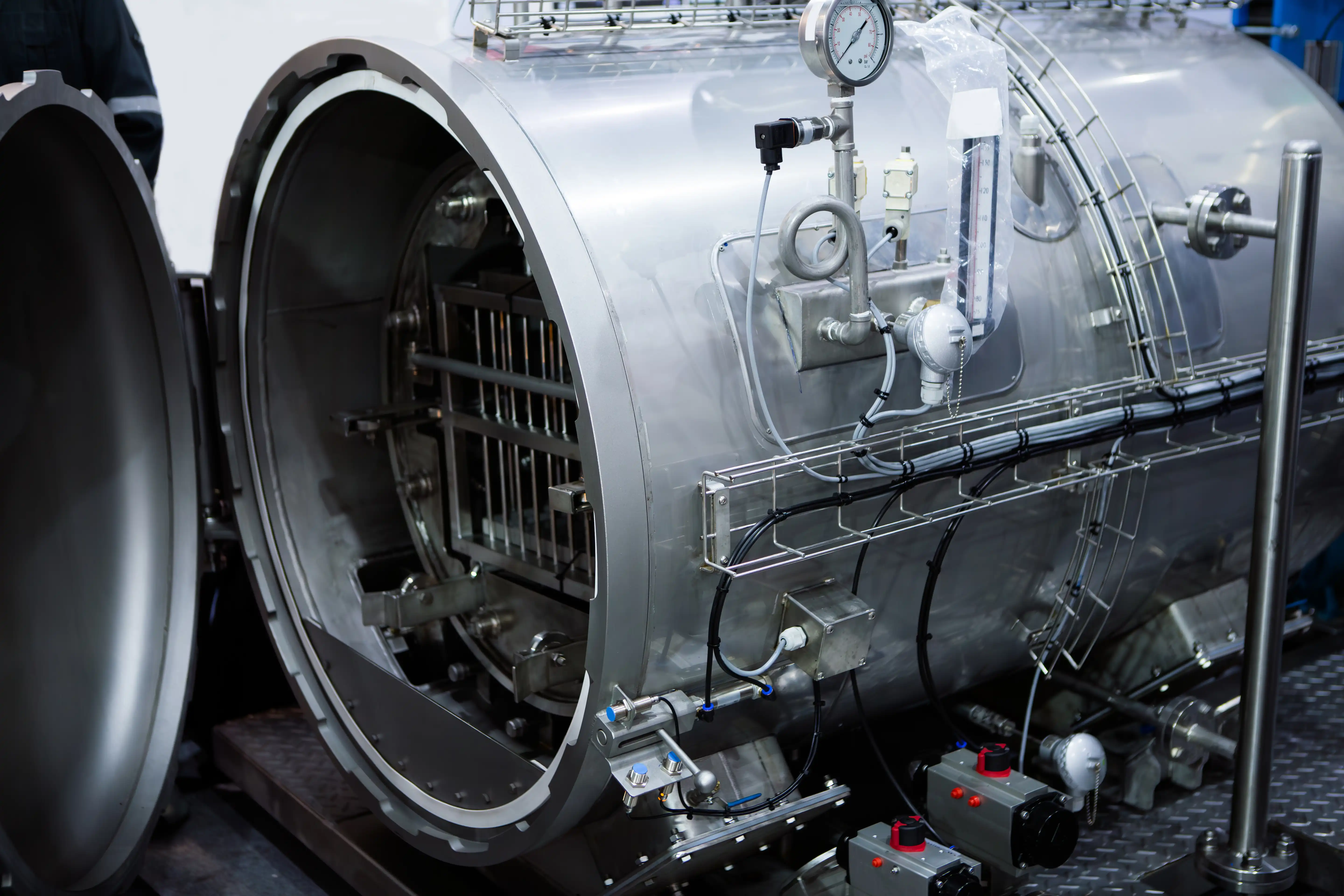

レトルト殺菌とは、密封した食品を高温高圧の状態(レトルト釜)で加熱する殺菌方法です。通常、食品の中心温度が120℃で4分以上保たれるように設定されます。

その理由は、**「ボツリヌス菌」**という非常に危険な食中毒菌の存在です。ボツリヌス菌は**熱や酸素に強い芽胞(がほう)**という形で存在し、一般的な加熱では死滅しません。特に、酸素が少ない環境(嫌気性)で繁殖しやすく、レトルト食品のような密封状態では非常にリスクが高い菌です。

このボツリヌス菌を確実に死滅させるには、中心温度が120℃で4分以上の加熱処理が必要です。

食品衛生法でも以下のように明記されています。

「レトルト食品における殺菌の条件は、120℃で4分間、またはそれと同等以上の効果を有する方法でなければならない。」

この基準を満たさないと、製品はレトルト食品として認められず、安全性にも法的にも重大な問題を引き起こす可能性があります。

レトルト食品を製造する際は、次の点を必ず守りましょう。

・製品の中心温度が確実に120℃に達し、4分以上維持されているかを記録、確認する

・使用するレトルト釜の性能、圧力、時間管理を定期的に点検する

・記録・検証データをトレーサビリティとして保管する

・作業者に対する教育と衛生管理の徹底

厳選された原料が工場に入荷され、品質規格に合っているかどうかを検査します。

※新鮮さが製品の味と栄養価を左右するため、原料の選定が最重要。

野菜の皮むき・カット、肉のスライスなどを行い、必要に応じて下茹で・冷却・殺菌。調味料も粉体・液体に分けて正確に計量し、配合表に基づいて準備します。

調味料や具材を順に調理釜へ投入し、加熱・混合・煮込みなどの調理工程を実施。調理済みソースと具材を分けて仕込むこともあります。

調理後の内容物について、pHや粘度などを検査し、品質基準を満たしているか確認します。

調理済み内容物を金属探知機に通し、微細な金属異物の混入がないか確認します。

内容物をレトルトパウチへ規定量充填し、賞味期限などを印字。熱でパウチの開口部を溶着し、密封します。

※脱気を同時に行い、パウチの破裂や内容物の変質を防ぎます。

充填量に誤差がないかをウエイトチェッカーで確認します。

高圧釜(レトルト釜)で120℃以上、規定時間(例:30分間)加熱し、調理と殺菌を同時に行います。

※この工程により、保存料なしで長期常温保存が可能になります。(CCP)

高温で殺菌された製品をすぐに冷却。冷却水による結露を除水機でふき取り、パウチ表面の水分を除去します。

殺菌後の製品を抜き取り検査し、品質が基準を満たしているか判定。封が不完全な製品や真空不良、異常品を除去します。

すべての製品をX線検査装置や金属探知機に通し、ガラス・金属などの異物混入がないか確認します。(CCP)

漏れや破損のないパウチ製品を自動でカートン(箱)へ封入し、箱を糊付け・封束します。

完成した製品は品質保持のための適切な条件下で一時保管されます。

最終検査に合格した製品のみが段ボール詰めされ、出荷されます。

レトルト食品は、加圧加熱殺菌により常温で長期保存できる便利な加工食品で、家庭の食卓から災害時の備蓄、アウトドアまで幅広く利用されています。袋や容器に食品を密封し、120℃以上で数分加熱することで、ボツリヌス菌を含む芽胞菌も死滅し、保存料を使わずに安全性を確保できます。

その種類は主に袋型(パウチ)とトレー型(成形容器)、円筒形(クリップ留め)、缶詰タイプに分かれ、メニューもカレーやスープ、米飯類など多彩です。メリットとしては、常温保存、添加物不要、安全性の高さ、調理の簡便さ、携帯性、食品ロス削減、豊富な味といった点が挙げられます。

製造工程では原料の検査から充填・殺菌・検査・出荷に至るまで厳密な品質管理が行われており、とくにレトルト殺菌は食品衛生法でも基準が定められた重要な工程です。

今後も多様化するライフスタイルに対応し、さらなる需要の拡大が期待されます。

忙しい毎日の中でも、手軽においしい食事を楽しめるレトルト食品は、家庭の常備品としてだけでなく、災害時の備蓄やアウトドアなど、さまざまなシーンで活躍しています。そんな便利なレトルト食品を支えているのが、加熱対応に優れた包装資材です。

静岡産業社では、電子レンジや湯せんに対応したレトルト食品専用の包装資材をご提案しています。包装資材を専門に扱う事業部を持ち、3,500社にのぼる多様なメーカーとの取引実績、155,000点以上の豊富な商品ラインアップから、用途や条件に合った最適な資材を選定いたします。

さらに、パッケージデザインのご相談から、導入後のアフターフォローまで、トータルでサポートいたします。機能性・安全性・デザイン性を兼ね備えたレトルト食品用資材をお探しなら、ぜひ静岡産業社にお任せください。