- SDGsの背景と成り立ち

- SDGsの17の目標と169のターゲット

- 世界各国のSDGsの達成状況と取り組み

- 日本のSDGs達成状況と課題

- 食品業界ができるSDGsへの取り組み

- 他社の取り組み事例

- まとめ

- SDGsへの取り組みをサポートします

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月に国連サミットで採択された、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標です。

これは「地球上の誰一人として取り残さない」ことを理念とし、人類、地球およびそれらの繁栄のため、17の目標と169のターゲットから構成された、2016年から2030年の15年で達成することを目標としています。

SDGsは、2000年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)と、2012年に行われた国連持続可能な開発会議(リオ+20)を基盤としています。

MDGsは、2015年までに達成すべき目標として、以下の8つの目標を掲げました。

ゴール1:極度の貧困と飢餓の撲滅

ゴール2:初等教育の完全普及の達成

ゴール3:ジェンダー平等推進と女性の地位向上

ゴール4:乳幼児死亡率の削減

ゴール5:妊産婦の健康の改善

ゴール6:HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止

ゴール7:環境の持続可能性確保

ゴール8:開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

極度の貧困に苦しむ人々の割合は1990年には世界の人口の36%を占めていましたが、MDGsの達成期限である2015年には、約12%と当初の3分の1まで減少するなど、発展途上国における貧困削減や教育の普及、健康の改善に大きく貢献しました。

しかし、MDGsは発展途上国を対象とした内容が中心だったことから、全世界に共通する課題を網羅するには不十分であり、特に環境問題や社会的不平等の解決には限界がありました。

その後、2012年にブラジルで「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」が開催されました。

これは1992年にブラジルで開催された環境と開発をテーマにした国連会議である「地球サミット」に対し、私達が望む世界について議論するためのフォローアップ会議です。

1992年に行われた地球サミットでは、「環境と開発するリオ宣言」のもと、それを実現するための行動計画「アジェンダ21」が採択され、その元で気候変動枠組条約や生物多様性条約の署名の開始など地球環境保全や持続可能な開発の考え方が定められました。

2012年に行われたリオ+20では、エネルギー資源の有限性など「地球の限界」が明確化され、環境保全と経済成長の両立が緊急な課題の確認が行われました。

このような背景から、現在のSDGsが誕生することとなりました。

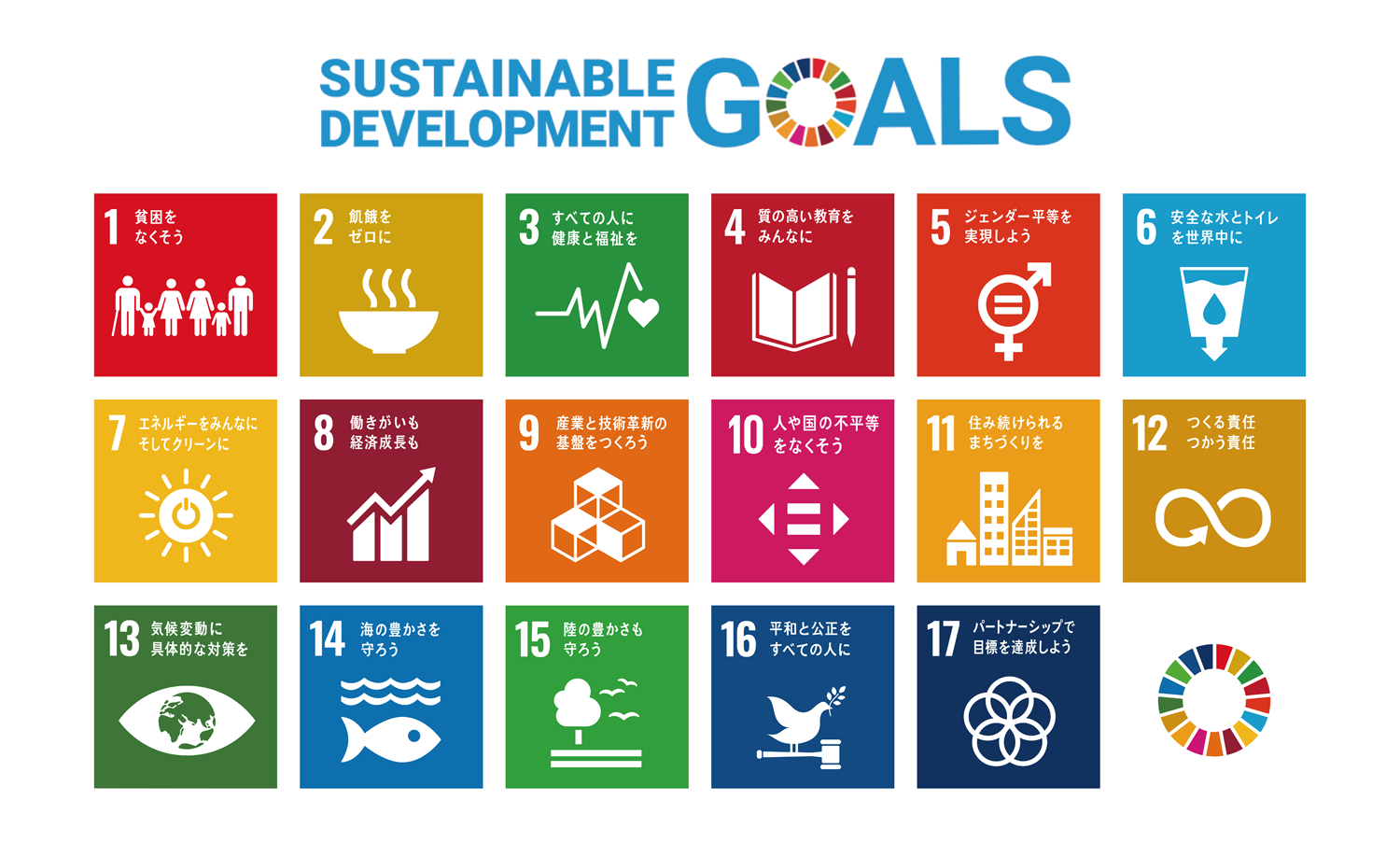

SDGsは、17の目標と169のターゲットから成り立っています。

これらの目標は、経済、社会、環境の各分野における持続可能な発展を実現するための具体的な指針を示しています。SDGsの17の目標については以下の通りです。

あらゆる場所でのあらゆる貧困を終わらせる。

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。

あらゆる年齢のすべての人々に健康的な生活を確保し、福祉を推進する。

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する。

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。

すべての人に安全な水と衛生設備が使える未来を確保する。

すべての人々が、安価かつ信頼できる持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。

包摂的かつ持続可能な経済成長と全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する。

強靭なインフラを構築し、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

国内および国家間の不平等を是正する。

包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市と居住環境を実現する。

持続可能な生産消費形態を確保する。

気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を取る。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、

土地劣化の阻止および回復、ならびに生物多様性損失の阻止を目指す。

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人に司法へのアクセスを提供し、

あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任ある制度を構築する。

SDGsの達成に向けた実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。

「誰一人として取り残さない」をスローガンに、より良い社会を目指していくための目標であるSDGsですが、実現に向けた具体的な取り組みは国によって様々であり、その達成度にも差があるのが現状です。

そういったことから、各国の状況を把握するため1年に1度、SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)とドイツのベルテルスマン財団が、各国におけるSDGsの取り組みについて報告書を作成しています。

その報告書をもとに作成されたランキングを参考に、SDGs達成状況の高い上位3か国と、その取り組みを紹介します。

2024年現在の達成状況として、1位となっているのはフィンランドです。

2020年には4位でしたが、2021年に1位となった以降は首位をキープしています。

※参考:

Sustainable Development Report 2024 Finland

フィンランドでは、国が中心となって持続可能な社会構築への取り組みを進めています。

首都ヘルシンキの観光情報を紹介するウェブサイトでは「サステナビリティ」に焦点をあてた情報を発信するページがあり、このページを市民や観光客が目にすることで、どの施設がサステナビリティの基準を満たしているのか、サステナブルな1日の過ごしかた等、様々な情報を得ることが可能となっています。

そういったことから、社会的にもSDGsの考え方がかなり浸透してきており、SDGsの概念はより一般的なものとなっているようです。

2位にはスウェーデンがランクインしています。

2020年は1位でしたが、現在の王者フィンランドにその座を奪われた2021年以降は、

2022年を除き2位をキープしています。

※参考:

Sustainable Development Report 2024 sweden

スウェーデンも国が主体となって持続可能な社会の推進を行っており、企業によるSDGsに向けた意識が高まっていることが特徴です。

ラグンセルスという、企業や家庭などから出る廃棄物を処理する会社では、断熱材のリサイクルに力を入れています。

スウェーデンは気候が厳しいため、断熱材は必需品となっており、断熱材をリサイクルして繰り返し利用することで、埋め立て処理される量を減らしています。

これは、SDGsの目標12「つかう責任 つくる責任」に沿った行動といえます。

また、ラグンセルスは断熱材のリサイクル事業をデンマークの企業と共同で行っており、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」に基づいて活動をしています。

3位にはデンマークがランクインしており、こちらは2020年に2位、2021年に3位と、

毎年スウェーデンと2位の座を争う実績を持っています。

※参考:

Sustainable Development Report 2024 denmarkデンマークは環境に対する意識が高いのが特徴で、「UN17 Village」という取り組みが行われています。

これは、SDGsの17の目標をすべて達成できるようなビレッジを建設するというプロジェクトです。

ビレッジは広さ35,000平方メートルほどの中に、リサイクルされた建材などを使用した建物が建てられ、800人以上が居住できる街になります。

このビレッジ内で利用されるエネルギーは、100%再生可能エネルギーとされており、屋上にはソーラーパネルを設置し自家発電が可能です。

雨水を貯水するシステムを導入することで150万リットルもの雨水を利用できるようにするほか、様々な生物の住みかとなるように、屋上庭園もつくられる予定となっています。

2023年に完成予定のところ、現在はまだ完成に至ってないようですが、完成すれば世界的にもかなり注目されるものとなるでしょう。

世界各国のSDGs達成状況ランキングを見てみると、2024年度の日本は18位となっています。

※参考:

Sustainable Development Report 2024 Japan昨年は21位だったため、大きく前進したことになりますが、どのような達成状況なのか、一部をご紹介します。

これはガスや電気、水道、道路、インターネットなどのインフラ設備の普及が関係しています。

日本ではほとんどの家庭において不自由なく上記のインフラ設備が使用できることや、一般道をはじめ、高速道路などの交通整備もされていることから、達成済みとなっているようです。

しかし、水道の老朽化や災害後のインフラ設備復旧までの時間が長い事など、課題はあるようです。

1人あたりの1日の生活水準が、貧困基準以下となっている国民の貧困比率などが計測されており、昨年よりも改善されてきているという評価を得ています。

しかし日本では、所得が国や地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指す「相対的貧困」が問題視されています。

日本の相対的貧困率は、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、SDGsが誕生した2015年は15.7%とされ、2021年には15.4%と悪化しており、2024年現在も改善がみられていないため、深刻な課題となっています。

世界には学校に通うお金がない、教師がいない、家庭の事情で労働をしなくてはならない、そもそも学校がないなどの様々な問題から、学校に通えるのは当たり前のことではないのです。

日本では幼稚園、保育園をはじめ、小中9年間の義務教育があり、教育を受けられるのが当たり前となっていることから高評価を得ています。

しかし、教員不足、学校でのいじめによる不登校での教育機会の損失、他にもGDPに占める企業の能力開発費の割合が世界の国々と比較して著しく低い水準であることから、職場における能力開発の遅れなど様々な課題が残っています。

女性の能力や立場の強化などを目的としたこの項目に対しては、以前と同様に、国会議員(衆院議員)の女性比率の低さ、男女の賃金格差が引き続き問題だとされています。

日本では、リサイクルや環境に配慮した素材を使用するなど、限られた資源を有効活用する取り組みが意識されていますが、プラスチックごみの輸出量の多さが前年に続いて問題視されているのが現状です。

地球温暖化が叫ばれるなか、バイオマス素材などを使用し二酸化炭素の排出量削減などに取り組んでいますが、日本では化石燃料の燃焼やセメント製造にともなう二酸化炭素(CO2)排出量などが多いことが低評価の原因となりました。

水質汚染や海洋保護区の拡大などを目標としていますが、2021年度における日本の海洋保護政策は、改善されつつも不十分とされています。

また、水質汚染度に関しても、2000年以降は60%前後を推移していることから、改善がみられていないと判断されているようです。

陸上生態系の保護や森林破壊の抑制などを目標としていますが、こちらも改善はあまりみられていません。

特に、陸上生態系の保護として絶滅危惧種の保護がありますが、こちらは年々減少傾向にあり、悪化しているとの評価をうけています。

様々な目標のあるSDGsですが、私たち食品業界も取り組む必要があります。

ここでは取り組み方をいくつかご紹介します。

世界では食品ロス問題が深刻となっており、日本も例外ではありません。

食品ロスとは、本来まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を指します。

日本では年間約523万トン(令和3年調べ)の食品ロスが発生しており、毎日1人あたりおにぎり1個分(約114グラム)を捨てている計算になります。

これは貧困や災害時の緊急支援など、世界の人々に対して支援される食品の量より、日本で廃棄されてしまう食品の量の方が多いのです。

食品ロスには、規格外品や返品、売れ残りなどの廃棄による「事業系食品ロス」と、食べ残しや未開封の状態で廃棄される直接廃棄と呼ばれる「家庭系食品ロス」があります。

事業系食品ロスを削減するため、賞味期限や消費期限の近い商品を割引きするなど、販売方法の工夫による売れ残りの削減対策や、家庭系食品ロスを削減するため、青果物などの鮮度を長持ちさせる鮮度保持フィルムや、魚や肉などの消費期限を延長することができる真空スキンパックなど、食品ロスを削減するためのロングライフ化技術の導入が注目されています。

このようなことから、食品ロス対策をすることにより、

目標12「つくる責任つかう責任」に取り組むだけでなく、

本来食べれる食品を世界の貧困で苦しむ人々へ支援する形となり、

目標1「貧困をなくそう」、目標2「飢餓をなくそう」への貢献にもなるのです。

食品ロスについての詳しい記事はこちら

■

食品ロス(フードロス)とはなにか?削減のための対策や取り組みを解説します

現在の地球は、温室効果ガスの排出量が多いことから地球温暖化が進んでおり、異常気象などの影響がでています。

また海洋汚染や森林破壊などによって、地球上のあらゆる生命が危機にさらされています。

食品業界では、なるべくプラスチック製品の使用を抑える脱プラスチックの取り組みや、

サトウキビなどの植物由来の原料を使い、土や海などの微生物の働きにより、

最終的に水と二酸化炭素へ分解される生分解性プラスチックを使用するなどの取り組みがあります。

これらの環境に配慮したトレーを使用することによって、

目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」に貢献することができます。

食品トレーについての詳しい記事はこちら

■

食品トレーの役割とは?環境配慮型素材やリサイクルへの取り組みを解説

イオン株式会社様では、食品ロスと使い捨てプラスチック使用量の削減に取り組んでいます。

2025 年までに2015 年度比で食品ロスを半減する目標を掲げ、売り場管理や AI による発注精度の向上、MAP包装技術の導入や、「リデュース」「リサイクル」の取り組みを推進し、食品ロスの削減に取り組んでいます。

また、脱炭素型・資源循環型社会の実現に向け、使い捨てプラスチックの使用量を 2030 年までに 2018 年比で半減する目標を策定しています。

自社方針である「イオン プラスチック利用方針」に基づき、使い捨て型利用の見直しや省プラスチック化、

化石由来素材から環境配慮型素材への転換などの取り組みをしています。

SDGsへの取り組み - 公益財団法人イオン環境財団 (aeon.info)

日本マクドナルド株式会社様では、おもちゃのリサイクルと、環境に配慮した素材を使用しCO2排出量削減などに取り組んでいます。

リサイクルでは、店舗に使わなくなったおもちゃの回収箱を設置し、ハッピーセットに付随しているおもちゃのリサイクルを行っています。

これは、こどもたちにリサイクル活動に参加してもらい、環境問題への理解を意識することを目標にしています。

2021年には305万個のおもちゃを回収できたことが発表されており、回収後にリサイクルされたおもちゃは、店舗の食品トレーなどに再利用されています。

また、プラスチック使用量削減のため、プラスチックストローから紙ストローへの変更や、焼却時のCO2排出量を削減できる植物由来原料であるバイオマス素材を配合したレジ袋を使用するなど、環境に配慮した素材を積極的に取り入れています。

おもちゃリサイクル | マクドナルド公式 (mcdonalds.co.jp)

SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年に国連サミットで採択された国際目標で、2030年までに達成を目指す17の目標と169のターゲットから成り立っています。

これは2000年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継であり、「誰一人として取り残さない」ことを理念としています。

SDGsは、経済、社会、環境の各分野にわたり持続可能な発展を目指しています。

MDGsが発展途上国を中心に設定されていたのに対し、SDGsは全世界的な課題を網羅しています。

各国のSDGs達成状況は異なっており、上位国としてフィンランド、スウェーデン、デンマークが挙げられます。

日本は18位にランクインしていますが、ジェンダー平等や海洋汚染、森林破壊など、様々な課題が残っているとされています。

そのようなことから、食品業界では、食品ロス対策や環境に配慮したパッケージの開発など、SDGsへの貢献が重要視されています。

静岡産業社は、食品包装資材を取り扱う企業として、

環境にやさしいい商品の提案に積極的に取り組んでいます。

過剰包装の抑制、環境負荷の少ない素材を活用した包装の提案をはじめ、

食品のロングライフ化、生産工程における食品ロス削減、物流の効率化、

生産者を支援する省人化の仕組みなど、

さまざまな視点で食品業界の持続可能性を高めるアイデアをご提案します。

お気軽にご相談ください。