- 容器包装リサイクル法(容リ法)とは

- なぜ容器包装リサイクル法が制定されたのか

- 容器包装リサイクル法の仕組み

- 容器包装リサイクル法の対象とそれぞれリサイクル方法

- 施工後の成果

- 容器包装リサイクル法の課題

- まとめ

- 環境に配慮した包装資材ならお任せください

容器包装リサイクル法(正式名称:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)

とは、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することによって、一般廃棄物の減量化を図るとともに、再生資源の十分な利用等を通じて資源の有効活用の確保を図ることを目的とした法律です。

消費者は容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)の「分別排出」を行い、それを市町村が「分別収集」します。そして事業者が再商品化(リサイクル)を行います。

このように「消費者」、「市町村」、「事業者」のそれぞれに役割が決まっているという点が容器包装リサイクル法の特徴です。

日本は高度成長期以降、「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展しましたが、この結果、廃棄物の増加が続き、最終処分場の不足が問題となっています。

日本では焼却処理が主流のため、ごみの体積を減らすことで埋め立て最終処分場の寿命を延ばしていますが、最終処分場がひっ迫し、焼却設備の立地がますます困難な状況となっています。

生産者として、消費者として、どのように廃棄物処理の問題に対応していくのかが、将来に向けた環境の維持と、日本経済の持続的な発展にとって、廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進が重要な課題となっていました。

このような背景の中、1995年に家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物をリサイクルすることにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図ることを目的として容器包装リサイクル法は制定されました。

その後は、循環型社会形成推進基本法や、他の個別リサイクル法である家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるためのリサイクル構築となっています。

容器包装リサイクル法の特徴として、「消費者」、「市町村」、「事業者」のそれぞれに役割が決まっているという点があります。

従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、容器包装リサイクル法の制定によって、消費者は分別して排出をし、市町村が分別して収集をし、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)が再商品化(リサイクル)となるよう、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけました。

ここからは3者それぞれの視点で、もう少し詳しく解説していきます。

消費者は、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出することが求められています。

そうすることで回収後に分別する手間を省くだけでなく、リサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。

市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるだけでなく、 マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、 ごみを出さないように努めることも求められています。

また、ごみを出す際には、レジ袋などで家庭ごみを2重・3重袋で出さないようにしましょう。

2重・3重となっている袋がある場合、袋を破って確認しなくてはならないため、直接捨てることが回収業者の手間を減らすことにつながります。

家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。

また、容器包装廃棄物の分別収集に関する5か年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担う役割を担います。

事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務を負います。

事業者には下記の3種類があります。

ガラス・PETボトル・紙・プラスチック類の容器包装(特定容器・包装)を製造、または輸入する事業者

特定容器に詰めた商品を製造する、または輸入する事業者

販売する商品に紙やプラスチックなどの特定包装を利用している事業者

ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。

製造業 ⇒ 年間売上高2億4,000万円以下、常時従業員数20名以下

商業・サービス業 ⇒ 年間7,000万円以下、常時従業員数5名以下

実際には、事業者がすべての容器・包装を回収してリサイクルするのは不可能なため、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。

再商品化の義務を果たすための方法は、下記の3種類があります。

市町村が分別収集・保管した容器包装を、主務大臣が指定した指定法人公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託料金を支払い、再商品化の代行を委託する方法。

市町村が分別収集・保管した容器包装を、事業者自ら、または再商品化事業者に委託して再商品化を行う方法。(主務大臣の認定が必要)

自らまたは委託して回収・再利用等する方法。

また、リサイクルを行うだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。

容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)のうち、「中身の商品が消費されている」、「中身の商品と分離された際に不要になるもの」、を「容器包装」と定義して対象としています。

容器にはそれぞれ識別表示マークの表示が義務付けられているため、この識別表示マークをもとに分別することが重要です。

分別する際に以下のことを実施することで、リサイクルの質を高めたり、リサイクル業者の負担を減らすことが可能です。

汚れが付着していたり溜まっていることで、せっかくの資源をリサイクルできないことがあります。

そのため、容器の中身をきれいに洗浄することにより、リサイクルできる確率や質を高めることが可能です。

キャップやラベルなど、容器とは異なる素材が混ざっている場合、仕分け作業が発生してしまいます。

事前に外しておくことで無駄な手間を省くことが可能です。

ごみ回収車が1度に回収できる回収量は決まっており、体積の大きいごみが多いほど、1度の回収量が減ってしまいます。

特にペットボトルなどは大きいものも多くかさばってしまうため、なるべく潰してコンパクトに処理することが好ましいです。

以上を踏まえた上で、ここからはそれぞれのリサイクル方法を簡単に解説します。

回収されたプラスチック容器はリサイクル工場で「再生ペレット」へとリサイクルされます。

このとき、リサイクル工場で分類とチェックが行われ、ひとつひとつ選別されます。

その後、細かな異物を取り除き、機械で粉末状に砕いたあと、それを何度も水で綺麗に洗浄します。

更に熱や洗剤を使用して消毒・殺菌・脱水を施した後、熱を加え粒状に加工することで、プラスチックの原料となるペレットとなります。

こうしてできた再生ペレットは、再生PET(ポリエチレンテレフタレート)などの素材となります。

再生PETは、食品トレーや卵パック、PETボトルに使われることも多いです。

紙の原料に向くものは、厚紙・段ボールや板紙、紙箱、卵のパック等に再利用されます。

また、製紙などの原料に向かないものは、サーマルリサイクルされ、工場などの燃料として使用されることになります。

ガラス瓶は色ごとに分別され、砕いてリサイクルされます。

砕かれた後、磁石によって金属を取り除き、細かいごみを取り除いた上でガラス瓶や断熱材、建築材などにリサイクルされます。

リサイクルする工程で作られるカレット(再生原料)は、新たなガラス瓶や建築材に再利用され、天然原料100%で使用したときよりもCO2排出量を削減すると言われています。

参考:

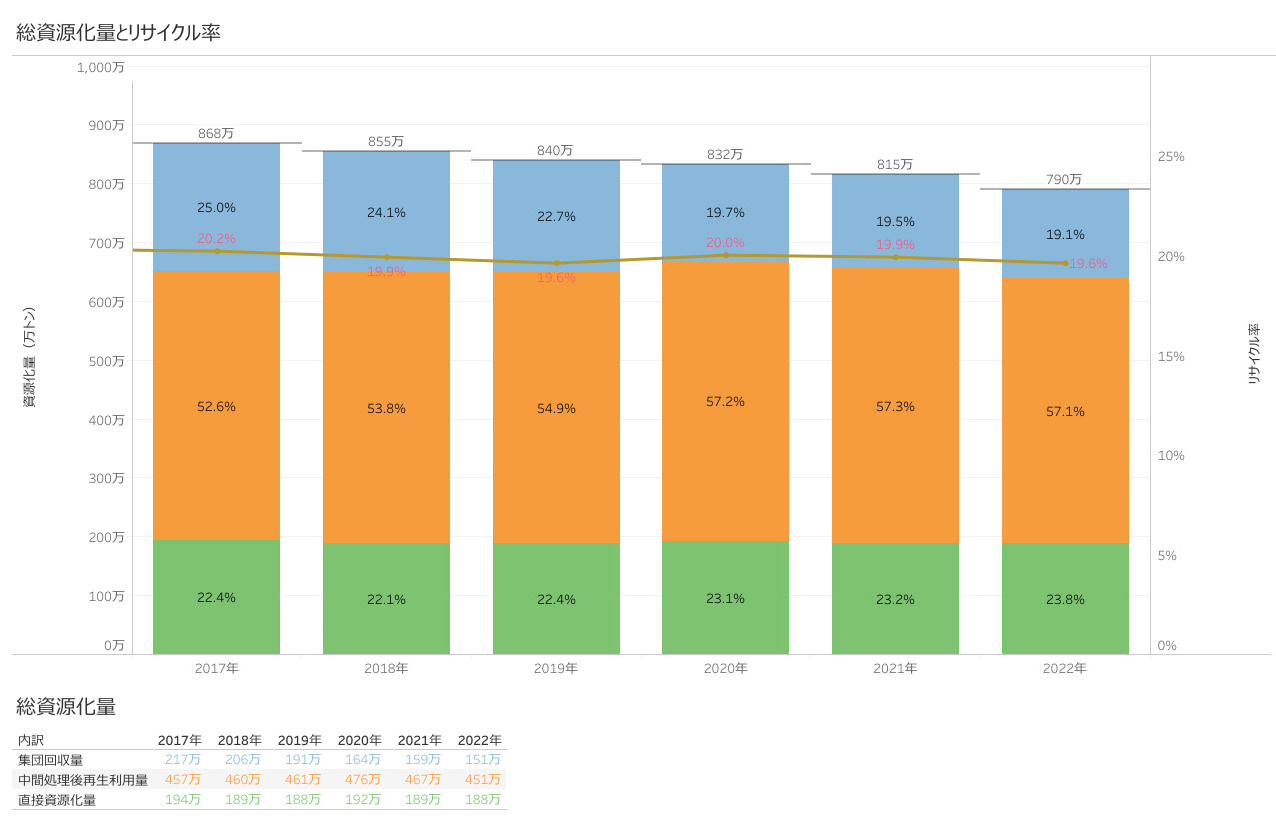

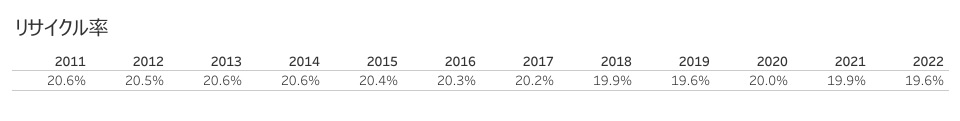

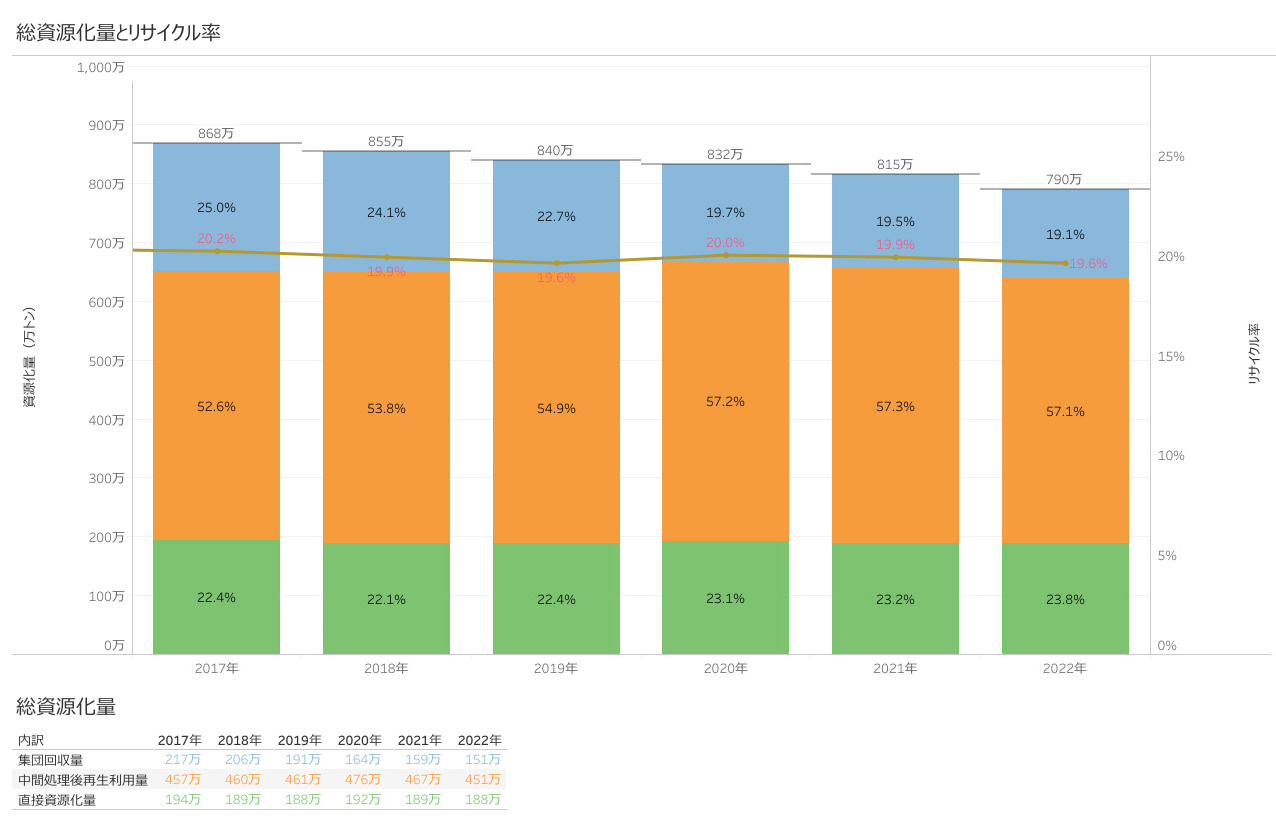

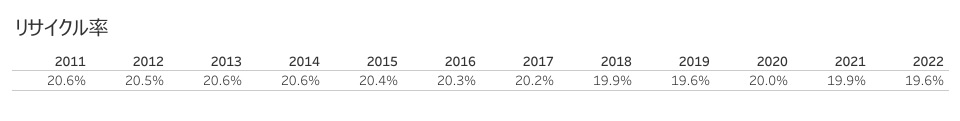

容リ法の成果と課題|公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 (jcpra.or.jp)容器包装リサイクル法が施行されてから、一般廃棄物のリサイクル率に関して、近年は横ばい傾向ではありますが、平成7年度に9.8%であったものが、令和4年度には19.6%に改善されています。

一般廃棄物の総排出量・最終処分量・1人1日あたりごみ排出量も減少傾向が続いており、一般廃棄物最終処分場の残余年数は平成7年度は「8.5年」であったものが、令和4年度には「23.4年」に改善されています。

また、事業者による容器包装の使用合理化の取組、小売業における排出抑制の取組、消費者及び市町村における容器包装廃棄物の排出抑制の取組等の進展が成果としてあげられています。

容器包装リサイクル法の施工前に比べ、リサイクル率やリサイクルに対する意識は改善傾向にありますが、家庭ごみの排出量は減っていません。

平成9年の家庭ごみ排出量は3461万トン、平成12年は3408万トン、平成17年は3349万トンと横ばいの状態が続いています。

また、家庭ごみにおける容器器包装廃棄物の割合(容積比)は、平成9年が55%、平成12年は61%、平成17年は60%と、相変わらず大きなものとなっています。

リサイクル業務が課せられている企業などを特定事業者と呼びます。

特定事業者はあくまで自己申告となっているため、リサイクル業務があるにもかかわらず申告をしていない「ただ乗り事業者」も存在しています。

特定事業者はリサイクルが義務付けられているため、資源を回収しリサイクルするのですが、リサイクルする際に、再商品化委託費というものを支払う必要があります。

これは出荷や回収した量に応じて支払う金額が増えたりしますが、リサイクル義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない「ただ乗り事業者」の存在により、事業者間での不公平が発生しています。

このため、事業者間の公平性を確保することが必要となっています。

「容器包装リサイクル法」(正式名称: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、家庭から出る廃棄物の約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクルを促進するために1995年に制定された法律です。

主な目的は、一般廃棄物の減少と資源の有効活用を図り、持続可能な社会を実現することです。

この法律により、消費者、市町村、事業者それぞれにリサイクルに関する役割が分担され、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化の義務を負います。

この法律が制定された背景には、日本が高度経済成長期に「大量生産・大量消費・大量廃棄」を進めた結果、廃棄物が増加し、最終処分場の不足が深刻な問題となったことがありました。

焼却処理に依存する日本では、焼却設備の立地が難しくなり、廃棄物の発生抑制とリサイクルの促進が急務とされました。

リサイクル対象には、プラスチック容器、紙容器、ガラス瓶などが含まれ、これらは回収され、再生ペレットや新たな資源に生まれ変わります。

容器包装リサイクル法の施行後、一般廃棄物のリサイクル率は向上し、最終処分場の残余年数も大幅に改善されています。

しかし、家庭ごみの総排出量は依然として減少しておらず、「ただ乗り事業者」の存在など、課題も残されています。

日本だけでなく、全世界でリサイクル問題への関心が高まっており、企業はリサイクル問題への取り組みを行なう必要があると言えます。

静岡産業社では、包装資材専門のチームを設けており、リサイクル可能な紙容器や、再生素材を使用した容器などを幅広く取り扱っています。

また、SDGsの実現に向け、環境問題へも積極的に取り組んでいます。

環境に配慮した商品は容器だけでなく、備品やその他副資材などにも多くありますので、お客様のニーズに沿ったご提案をさせていただきます。

リサイクルしやすい商品をはじめ、環境に配慮した資材を導入する際は、ぜひお気軽にご相談ください。