- 環境配慮型容器とは?

- 環境配慮型容器を採用するメリット

- 日本における様々な環境問題

- 容器包装の環境配慮設計

- まとめ

- 環境問題に取り組んでみませんか?

環境配慮型容器とは、商品の保護や作業の効率化・情報の提供などの包装の基本的な機能を保ちつつ、地球環境の負荷低減に配慮している容器のことを言います。

リサイクルされた原料や自然由来の原料を使用して作られている、またリデュース(ごみを減らす)・リユース(繰り返し使う)・リサイクル(再資源化する)を考慮して作られているのが主な特徴です。使用される素材としては、竹やバガス、バイオマス素材、紙などが例として挙げられます。

この記事では、なぜ環境配慮型容器が注目されているのか、どのような環境配慮型容器があるのかなどを解説していきます。

プラスチックは有限資源である石油を主に原料として作られています。

そのため、プラスチックの使用を削減する事で自然資源の枯渇を抑制することができます。

バイオプラスチックや再生素材を使用するエコ容器は、石油などの枯渇性資源の使用を減らし、限りある資源の保護が可能となります。

日本ではプラスチックの有効利用率が84%と高く、そのほとんどは燃焼時のエネルギーを回収し再利用しています。

環境配慮型容器は、生分解性素材や再生可能な資源を使用するため、従来のプラスチック容器に比べ、製造や廃棄時の二酸化炭素の排出量が少なく、温室効果ガスの削減につながり、環境への負担を減らします。

また、使用後は分解されやすいものもあり、廃棄物処理や埋め立ての際の環境負荷軽減も見込めます。

近年、ニュースで環境問題が取り上げられる機会が増えており、消費者の目に留まりやすくなったことから関心が高まっています。

そのため、環境破壊につながるような商品を取り扱う企業は、消費者から批判されたり、信頼を失うことに繋がる可能性もゼロではありません。

環境配慮型容器を使い、環境問題に取り組むことで、消費者からの信頼獲得や企業のイメージアップにつながります。

全世界で環境問題に対する関心が高まってきています。

日本における環境問題とはなにがあるのか、いくつかご紹介いたします。

2020年3月に発表されたデータによると、2018年度の日本のごみ総排出量は年間4,272万トンで、東京ドーム約115杯分に相当します。この数値は一般廃棄物に限定されており、産業廃棄物を含めるとさらに増加します。

ごみはリサイクル可能なものと不可能なものに分類され、リサイクルされないごみは最終処分場で埋め立てられます。リサイクルされないごみのうち、年間約400万トンが焼却処分後に埋め立てられます。日本は国土が狭いため、最終処分場の確保が難しく、焼却によってごみの体積を減らすことで処分場の寿命を延ばす対策が取られています。焼却後の400万トンという数値は、実際に処理されたごみの一部に過ぎず、リサイクルされないごみはより多く存在しています。

日本では焼却が主流の処分方法のため、その過程で発生する二酸化炭素の排出や、ごみを埋め立てる最終処理場の確保が深刻な問題となっています。

環境省によると、1950年以降に世界で生産されたプラスチックは83億トンを超え、63億トンがごみとして廃棄されています。

そのうち回収されたプラスチックごみの79パーセントが埋め立てか海へ投棄されており、毎年約800万トンのプラスチックごみが海に流出しているとされています。

海へ流出したプラスチックにより、海の生物たちの命を脅かすだけでなく、その豊かな自然で成り立っている漁業・養殖業や観光業にも大きな影響を与えています。

そんな問題の中、日本は世界でも有数の「プラスチックごみ大国」とされています。

2019年には1年間で822万トンのプラスチックが廃棄されており、そのうち47.5%が使い捨て用途の容器・包装類とされています。

また、2018年6月に発表された国連環境計画(UNEP)の報告書によると、1人あたりのプラスチック容器包装の廃棄量を国別で比較した場合、日本はアメリカに次いで世界第2位の「年間32キロ」となっており、実は日本がプラスチックごみ大国だったと大きな注目を集めました。

一般的にプラスチックの多くは、石油由来の原料によって製造されており、限りある化石燃料を原料としながら、採掘や生産、廃棄など、全ての段階において CO₂ が発生しているため、環境に大きな負荷を与えていると深刻な問題となっています。

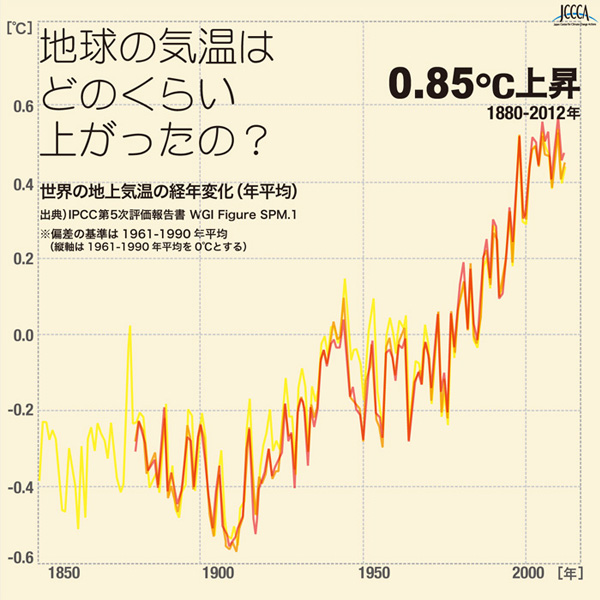

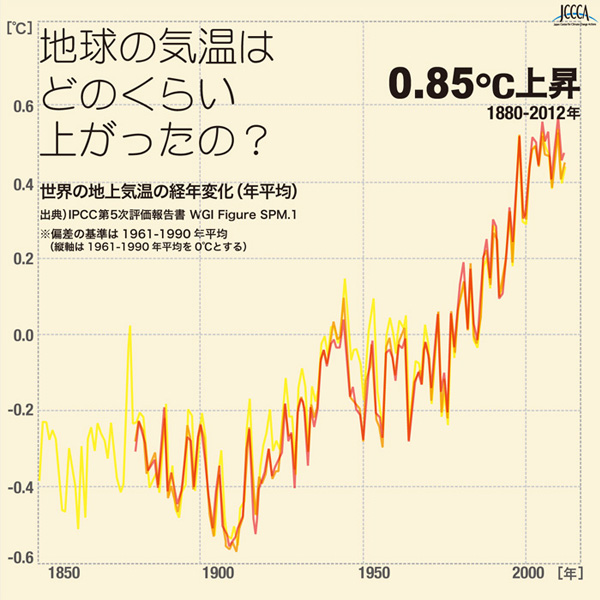

(

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)|IPCC第5次評価報告書特設ページ)

近年、日本の台風は大型化、強大化してきています。

これは地球温暖化による影響だと考えられており、その地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスが原因であることは、ほぼ間違いないと言われています。

1880年~2012年の期間で、地球の平均気温は0.85℃上昇したと言われています。

また、このままのペースで二酸化炭素が排出され続けた場合、今世紀末には平均気温が最大で4.8℃も上昇すると予測されています。

地球温暖化などの環境問題が深刻になっていることで、限られた資源を大切に使いつつ、環境に配慮した素材や容器を開発し、使用することが求められています。

持続可能な循環型社会を作り上げるための取組の一つとして、容器包装の3Rであるリデュース(ごみを減らす)・リユース(繰り返し使う)・リサイクル(再資源化する)が推進されており、容器包装の設計や製造をする段階での環境配慮設計が進んでいます。

容器包装の環境配慮設計では、容器包装としての役割を維持することを前提とした上で、環境に配慮することが求められています。

容器包装は、商品(内容物)の品質を保ち、商品を安全かつ衛生的に運ぶことや、賞味期限などの商品に関する情報を表示するために、欠かすことができないものです。

また、商品を守ることで、ごみとなるものを減らし、結果として、環境への負荷を減らしています。

そのため、包装の役割である、商品の保護、輸送、賞味期限・消費期限や成分、商品の特徴などの情報の

表示などをあらかじめ考え、包装方法、容量、寸法、封の閉じ方などの基本仕様を検討します。

容器包装の基本仕様を決めたら、リデュースの検討を行います。

ここでは容器包装の役割を維持しながら、その材料の重さや容積をどこまで最小化できるかを考えます。

最小化を考えるときには、容器包装が果たしている様々な役割や、製造から商品の提供までのサプライ チェーン全体を見渡す必要があります。

そのため、商品の保護、包装を作る、商品を包むなどの機能や、商品を運ぶ、商品を使う、店頭でのマーケティング、情報の表示などの役割、安全性 や法規制のプロセスを損なうことなく、どこまで容器包装を最小化できるのか考えています。

容器包装をリユースできるようにするためには、次の条件を満たしている必要があることから、その確認を行います。

・その容器包装が、どのように使われ、何回程度繰り返し使われるかを想定し、その想定した条件で、 リユースできるように設計されている。

・容器包装が、原状回復(もとの状態に戻ること)ができるように管理されている。

・リユースできる仕組みが市場にある(容器包装を返却する場所や、返却した容器包装を回収する方法 がある)

最後に、使用済みの容器包装が、リサイクルできるものであるかを検討します。

日本では、消費者が廃棄した容器包装のうち、容器包装リサイクル法に基づいて回収されたものはリサイクルされています。

1つ目の環境に配慮した容器包装の方法として、容器や包装に利用する資源を減らす方法があります。

この方法を実施することで、資源の無駄遣いを防ぐとともに、プラスチックの使用量を減少させた場合などは、燃焼時のCO2の排出量を削減する効果もあります。

アサヒ飲料株式会社様では、2L PETボトルでは国内トップレベルの軽量化となる「らくエコボトル」を採用し、自社工場で製造する水・お茶商品を展開しています。

従来のPETボトルと比較して、およそ25%~28%の軽量化を実現しており、樹脂使用量削減によりCO2排出量を削減しています。

この「らくエコボトル」は省資源化に加え、グリップ部の形状やボトル幅を改良することで、さらなる持ちやすさ、注ぎやすさを実現しており、飲用後のつぶしやすさも向上させ利便性を高めています。

取組み別 | 環境配慮設計事例集 | 一般財団法人 食品産業センター (shokusan.or.jp)

2つ目の環境に配慮した容器包装の方法として、使用する素材や資源を見直す方法があります。

石油などの資源を使用するのではなく、バイオマス素材の使用へ見直すなどをすることで、資源の保護やCO2削減などの効果が期待されます。

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社は、2024年2月よりミニカップ製品のリッド(フタ)を、石油由来プラスチックから環境に配慮したバイオマスプラスチックへと順次切り替えています。

地球環境の保全と持続可能な社会の実現に取り組むことが企業の責務と考え、切り替えに至ったという経緯があります。

新たなリッド(フタ)にはサトウキビを原料とした植物由来ポリエチレンを配合しており、一般社団法人日本有機資源協会が認定するバイオマスマーク90を取得しています。

環境に配慮した包材へ切り替え | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs (haagen-dazs.co.jp)

3つ目の環境に配慮した容器包装の方法として、製造工程の見直しがあります。

製造時に排出されるCO2やエネルギーを削減するため、製造工程の見直しや、環境に配慮した機械の導入、新しい製造方法の開発などがあります。

大和製罐株式会社様では、製造工程を見直し、薄板を飲料缶に製造する薄板加工技術を素材メーカーと共同開発することにより、地球環境に配慮した「ECOビード缶」を開発しました。

フィルムラミネート化することでCO2排出量を15%、ECOビード缶での軽量化で約3%削減し、合計で18%の削減を実現しています。

地球環境に配慮した「ECOビード缶」 | 環境活動 | 大和製罐株式会社 (daiwa-can.co.jp)

環境配慮型容器とは、包装の基本的な機能を保ちつつ、地球環境の負荷低減に配慮している容器のことを言います。

リサイクルされた原料や自然由来の原料を使用して作られている、またリデュース(ごみを減らす)・リユース(繰り返し使う)・リサイクル(再資源化する)を考慮して作られているのが主な特徴です。使用される素材としては、竹やバガス、バイオマス素材、紙などが例として挙げられます。

近年、温暖化や脱プラスチックといった環境問題への関心が高まっており、特に食品テイクアウトやデリバリーの増加に伴い、プラスチック廃棄量の増加が問題視されています。

そのため、環境配慮型容器の需要が世界的に高まってきています。

この容器を採用することによって、自然資源の枯渇防止や環境負荷の軽減が期待でき、企業のイメージ向上にもつながります。

また、製造や廃棄時の二酸化炭素排出を減らし、持続可能な社会の実現に貢献することができます。

容器や包装材料の軽量化・素材の見直しが進められており、商品開発や製造工程においても、環境負荷を減らす方向へと改良が行われています。

企業が環境に配慮した容器を採用することは、消費者からの信頼獲得や環境保護に影響し、今後はさらに重要性が高まると考えられています。

日本だけでなく、全世界で環境問題への関心が高まっており、企業は環境問題への取り組みを行なう必要があると言えます。

このような環境配慮型容器の使用は、食品業界の企業においては環境問題への取り組みの第一歩として、比較的取り組みやすい対策の一例です。

静岡産業社では、包装資材専門のチームを設けており、様々な環境配慮型容器を取り扱っています。

また、SDGsの実現に向け、環境問題へも積極的に取り組んでいます。

環境に配慮した商品は容器だけでなく、備品やその他副資材などにも多くありますので、お客様のニーズに沿ったご提案をさせていただきます。

環境配慮型容器を導入する際は、お気軽にご相談ください。

■環境配慮型容器やリサイクルに関連する記事はこちら

食品トレーの役割とは?環境配慮型素材やリサイクルへの取り組みを解説。

全世界で環境問題に対する関心が高まってきています。

全世界で環境問題に対する関心が高まってきています。