- 食品衛生検査とは

- 検査の目的と重要性

- 食品衛生法と規格基準

- 検査対象となる主な項目

- 食品別実施微生物検査項目

- まとめ

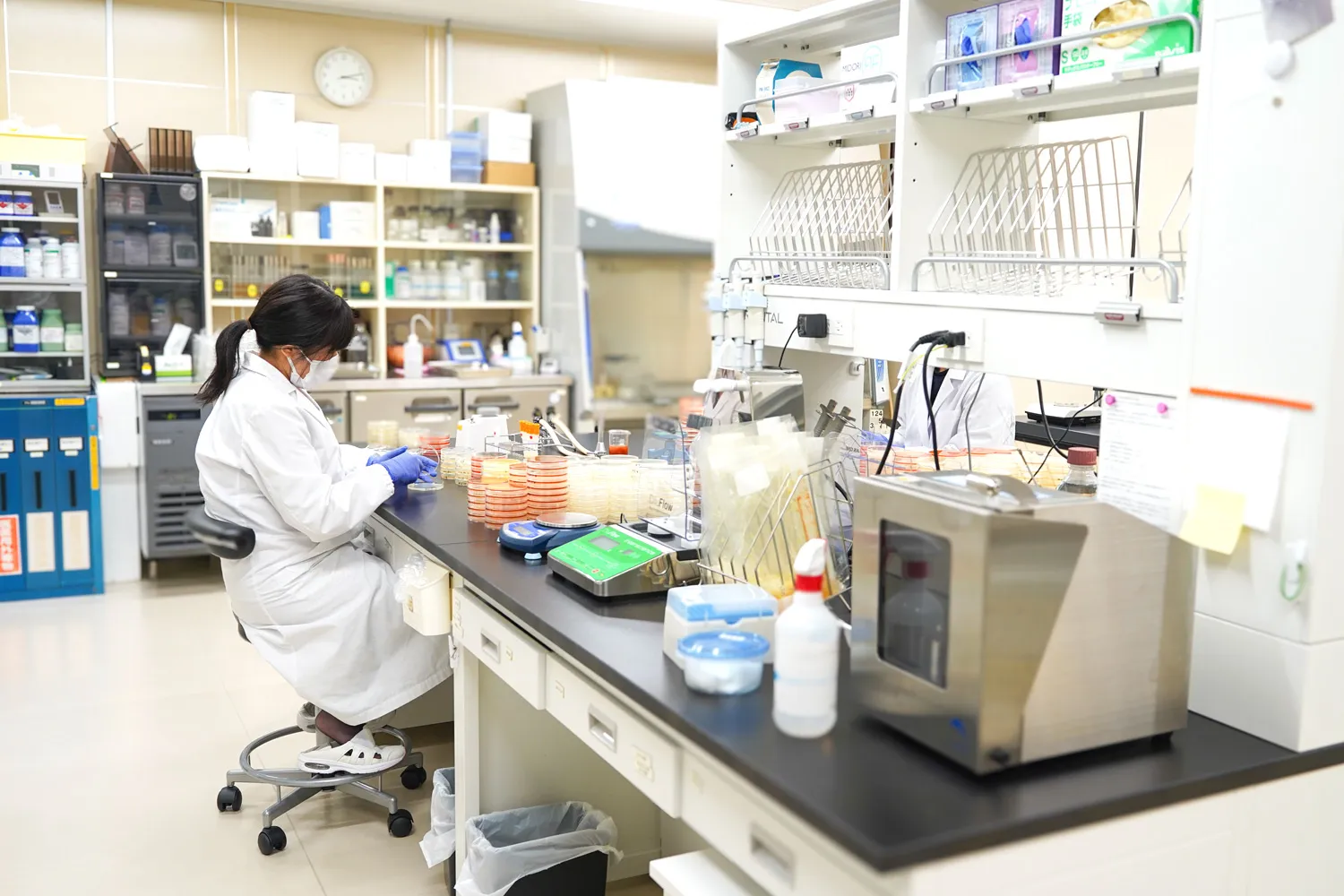

- 食品衛生検査室で安心と信頼をサポートします

食品衛生検査とは、食品の安全性を確保、確認するために行う検査です。

食品の衛生検査には、微生物検査と理化学検査があり、微生物検査では、有害な微生物が混入していないかについて調べる検査と衛生状態を評価する衛生指標菌検査があります。

理化学検査には、有害物質となる基準以上の農薬や使用が禁止されている防腐剤などの食品添加物、混入してはならない洗浄剤やその他の化学物質について調べる検査の他に、意図せず混入してしまった異物の鑑定検査や食品の物性、栄養成分、機能性成分について調べる検査などがあります。

どれも食品の品質や安全性を確認し、消費者の健康に寄与する検査です。

食品衛生検査の目的は、消費者に安全な食品を提供するためです。

検査を行うことで、安全性の確認と潜在的な問題を見出すことができ、リコールに踏み切る判断や、リコールに至る前の改善へ繋ぐことができます。

さらに、安全性を確認することで食品ロスの削減にも貢献できるため、検査の重要性は年々増加しています。

日本の食品衛生法では、食品の安全性を確保するための規格基準が設けられています。

「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)には、微生物の規格基準や化学物質の規格基準が定められている食品があり、これらの製造者は、規格基準に適合した製品を製造、提供しなくてはなりません。

また、検査法(一般に通知法と呼ばれています)についても法律内で定められています。

(参考:

厚生労働省法令等データベースサービス)

微生物検査項目には、一般生菌数、大腸菌群、大腸菌(E.coli)、腸内細菌科菌群、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌、ウエルシュ菌、クロストリジウム属菌、リステリア属菌、リステリア・モノサイトゲネス、エルシニア、真菌数、カビ・酵母同定検査、乳酸菌数、落下細菌・落下真菌数、浮遊菌、寄生虫、ノロウイルス、などがあります。

また、理化学検査項目には、食品成分(栄養成分分析)、水分活性、pH、アレルギー物質、遺伝子組み換え体の検査、自然毒、異物、器具容器、洗浄剤、残留農薬、食品添加物、水質検査、ヒスタミン、食品中の汚染、変質物質、ATP清浄度、などがあります。

以下に、微生物検査分野における主な検査項目について説明します。

ある一定条件下で発育する中温性好気性菌数を意味し、食品の微生物汚染の程度を示すもっとも代表的な指標菌検査です。

その多少は、食品およびその製造加工された環境の細菌汚染状況を反映し、また食品の安全性、保存性、衛生的な取り扱いの有無などの評価判断に用いられます。

一般的にはペトリ皿中で試料液と標準寒天培地を混釈し好気的条件で35℃±1.0℃で48±3時間培養後に発育した集落数から算定されます。

大腸菌群はグラム陰性の無芽胞桿菌で48時間以内に乳糖を分解し酸とガスを産生する好気性又は通性嫌気性の菌群のことであり、この名称は食品衛生の領域で使用されています。

このような性質の菌には,大腸菌(Escherichia coli),エンテロバクター属(Enterobacter,以前はAerobacter属として扱われた),サイトロバクター属(Citrobacter)などがあります。

従来,食品中に大腸菌群が検出されることは,直接あるいは間接的に糞便汚染の可能性があるとみなされていましたが、大腸菌群の中には糞便とは直接関係のない菌も存在することから,今日では安全性の指標というよりも環境衛生管理上の汚染指標菌と考えるのが妥当とされています。

つまり、加熱調理した食品において大腸菌群が検出された場合,加熱が不十分であったか,加熱後の二次汚染など取り扱いに不備があったことを示します。

一方,非加熱の食品,例えば,野菜類からはよく大腸菌群が検出されることがあります。菌を調べてみると、エンテロバクター・エアロゲヌス(E. Aerogenus)が多数検出されます。

この菌は大腸菌群の一つですが,土壌などが本来の生息場所のため,野菜類から検出されます。

大腸菌群検査法には、デソキシコレート寒天培地を用いた平板培養法とBGLB培地もしくは乳糖ブイヨンを用いた発酵管培養法がありますが、食品によっては通知法で使用培地、検査方法が詳細に定められています。

また、大腸菌群が保有するβ-ガラクトシダーゼの存在を判定基準とする発色酵素基質培地法なども近年多用されています。

サルモネラはグラム陰性の通性嫌気性桿菌で、腸内細菌科のサルモネラ属に属し、主にヒトや動物の消化管に生息する腸内細菌です。

サルモネラ食中毒は世界的に重要な細菌性食中毒の一つで、ヒトに対して病原性を持つサルモネラ属の細菌には腸チフス、パラチフスを引き起こす細菌と食中毒を起こす非チフス型サルモネラに分けることができます。

サルモネラ属にはサルモネラ・エンテリカとサルモネラ・ボンゴリの2菌種が存在し、サルモネラ・エンテリカは6つの亜種に分けられ更に亜種エンテリカは1500種以上の血清型に分けられています。

ヒトから分離されるサルモネラのほとんどはこの亜種エンテリカであり、腸チフス菌、パラチフスA菌も含まれます。

食中毒の分野ではSalmonella. EnteritidisやSalmonella. Typhimurium による食中毒が鶏卵や食肉製品などで問題となります。

主要な原因食品は鶏卵をはじめとした畜産物ですが、水や土壌にも広がり野菜などを汚染するため多くの食品の検査項目として重要です。

食品のサルモネラ属菌の検査では通常25g当たりの定性検査が2種類の選択増菌培地、2種類の選択分離培地を用いて実施されます。

また、食品のサルモネラ検査は食中毒防止の目的だけでなく、食品の取り扱いが衛生的であることを示す「食肉製品に関連の高い食中毒菌の指標」の検査項目と言えます。

黄色ブドウ球菌はヒトや動物の皮膚、粘膜(鼻腔、腸管等)に常在するグラム陽性の芽胞を形成しない直径約1㎛の通性嫌気性球菌です。

特徴としては15%の食塩濃度でも発育できる耐塩性で、発育条件としては温度6.7~48℃、水分活性0.83以上、pH域は4~0.6と農水省のリスクプロファイルに記載されています。

食品中でエンテロトキシンを産生する毒素型食中毒細菌であり、低脂肪乳等による大規模黄色ブドウ球菌食中毒事件が発生した平成12年には患者数14,000人以上を数えましたが、直近10年では発生件数は20件程度、患者数も1,000人以下で落ち着いています。

ヒト(作業員)の手指からの二次汚染によって食中毒が発生していることから、安全面での指標であり、衛生面での指標でもあることから、重要な検査項目と言えます。

なお、通知法の黄色ブドウ球菌検査法は黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)のみならずStaphylococcus intermedius Staphylococcus hyicus などコアグラーゼ陽性ブドウ球菌が含まれる検査法です。

腸内細菌科菌群は、生食用食肉の成分規格として平成23年に食品衛生学上の衛生指標菌として採用されました。

ここでいう腸内細菌科菌群とはVRBG寒天培地上で淡紅色~赤色、紫色の集落を形成する、ブドウ糖発酵性でオキシダーゼ陰性の通性嫌気性のグラム陰性無芽胞桿菌であり、赤痢菌、サルモネラ、エルシニアは含まれますが、腸内細菌科でもセラチアやプレシオモナスは除外されます。

分類学的な位置づけが明確であることから大腸菌群に代わる衛生指標菌としてEU等で汎用されており、国際的にも認知されている検査項目です。

食品毎、検査目的等によって求められる検査項目、お勧めの検査項目が異なります。

検査項目の選定は、依頼される検査機関と納得いくまでお打合せしていただくことをお願いします。

下記が食品別検査項目の一例ですので参考にしてください。

一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ

一般生菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ

一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ

一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、真菌数

一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

食品衛生検査は、食品の安全性を確保し消費者の健康を守るために行う検査です。

検査には主に微生物検査と理化学検査があり、微生物検査では有害微生物や衛生状態を確認する衛生指標菌検査が含まれます。

一方、理化学検査では農薬や添加物、異物などの有害物質の有無や栄養成分、機能性成分などを調べます。

これらの検査は、食品の品質を維持し安全性を保証するための重要な手段です。

検査の目的は、安全な食品提供と潜在的な問題の早期発見にあり、リコールの判断や改善に役立ちます。また、食品ロス削減にも貢献するため、食品衛生検査の重要性は増しています。

日本の食品衛生法に基づき、食品ごとに定められた規格基準や検査方法(通知法)を遵守する必要があります。具体的な検査項目には、一般生菌数、大腸菌群、サルモネラ、黄色ブドウ球菌などの微生物検査や、農薬、アレルギー物質、異物の理化学検査が含まれます。食品の種類や目的に応じて検査項目を選定することが重要であり、専門の検査機関との相談が推奨されます。

食品衛生検査を適切に行うことは、食品業界における信頼性を高め、安全性を維持するための不可欠な取り組みです。

食品の安全性と品質は、消費者の信頼を得るために欠かせません。

私たち静岡産業社の食品衛生検査室では、日本の食品衛生法に基づく適切な検査を行い、お客様のリスクを未然に防ぎます。

食品業界の皆様の課題に寄り添い、信頼性の高い製品づくりを全力で支援しますので、お気軽にご相談ください。